Disavventure Latine 3. Al Banco(cco)mat

Avete mai viaggiato su una piccola imbarcazione, trasportati dalle onde? La prima cosa che vorreste evitare è di non bagnarvi troppo. Ma dove è meglio sedersi?

Di Roberto Scarcella

Pubblichiamo un articolo apparso su Ticino7, allegato a laRegione.

Volevo vedere il Canale di Panama perché da bambino sfogliavo quei libroni con le grandi opere dell’uomo. E poi volevo attraversare un confine. Un confine vero. Perché ormai in Europa, anche quando ci sono, è come se non ci fossero. Niente timbri, niente suspense, niente di niente. Ti giri e all’orizzonte vedi l’Ikea da tutte e due le parti. E non sai più se stai tornando a casa o se stai andando via. In America Latina, come altrove, le frontiere sono mondi a parte: faccendieri, cambiavalute, procacciatori di ogni genere di bene materiale e immateriale. Tra Panama e Colombia è un mondo ulteriormente a parte. Sempre se non scegli la via facile, l’aereo, o quella difficilissima, avventurarsi tra le boscaglie e i guerriglieri del Darien, al cui confronto i faccendieri di confine hanno la pericolosità dei puffi. Insomma, volevo entrare in Colombia in un modo un po’ avventuroso, ma possibilmente vivo. Ci sono arrivato via mare, su una barchetta grande quanto un divano, ma non altrettanto comoda. Da lì mi aspettavano la Cartagena di García Márquez, la Medellín di Escobar e la Bogotá di due tipi loschi col coltello. Ma ancora non lo sapevo.

© R. Scarcella

Las Estrellas

Dopo un lungo ed estenuante viaggio in auto tra mille curve non c’è niente di meglio di una doccia. La mia è durata quasi un’ora. Che meraviglia eh? No. L’ho fatta gelata, salata e a ininterrotte secchiate stando a poppa, seduto sul lato sinistro della barca che ci ha portati dal porticciolo di Cartí a Naranjo Chico, il primo isolotto dei tanti su cui metterò piede prima di arrivare via mare in Colombia. Su quella barchetta eravamo in nove: la persona seduta accanto a me è sbarcata asciutta, quella seduta davanti – e che erroneamente ero convinto mi riparasse – alla fine aveva due gocce d’acqua sul braccio. L’unico fradicio ero io. Poco male. Ai Caraibi ci si asciuga in fretta. E la minuscola Naranjo Chico ha tutto quel che si può desiderare per un po’ di relax: frutta fresca, birra gelata a poco prezzo, bungalow a due passi dal mare, amache, ritmi lenti, niente wifi, niente elettricità, acqua cristallina e – nel mio caso – un’ottima compagnia improvvisata formata da un simpatico 50enne francese giramondo, un turco-danese chiacchierone fissato con le macchine e la Nutella e con una fidanzata danese-danese che giocava da sola al gioco del silenzio, e quattro amici nemmeno ventenni che sembrano uno spot internazionale per l’integrazione: un anglo-francese, un franco-maghrebino, un belga-indonesiano e un franco-senegalese.

© R. Scarcella

Macchiette italiche

L’equilibrio viene in parte rovinato dall’arrivo di tre italiani. Milanesi per la precisione: padre-madre-figlia. Li avevo incrociati in aeroporto al controllo passaporti, trovandoli insopportabili a pelle. Ma tra me e me pensavo: non li rivedrò mai più. Ovviamente, con tutta Panama a disposizione, che non sarà vasta quanto la Cina, ma non è nemmeno San Marino, me li ritrovo su un isolotto grande quanto un giardino pubblico. Lui sembra una brutta copia del Dogui, il caratterista che negli anni Ottanta divenne celebre con i vari Vacanze di Natale e dintorni per incarnare il peggio della Milano da bere: tutto donne, soldi e macchine da corsa. Insomma quello di “Sole, whisky e sei in pole position”. Sono tutti felici qui, lui si lamenta del posto, del mare, del clima, dell’accoglienza e dell’impossibilità di bere un buon cocktail. Vuole cambiare gli euro e non si capacita che manchi un bancomat. Eppure visto che manca la corrente non dovrebbe essere difficile farsene una ragione. Si lancia insieme alla figlia, insopportabile quanto lui, in una lunga disquisizione su quanto sono scemi quelli che fanno le foto ai tramonti e poi le mettono su Instagram. Poi quando arriva il tramonto fanno le foto e la figlia dice che per una volta potrebbe metterla su Instagram, perché questo posto merita un’eccezione. Il padre le dà ragione. La madre annuisce, non ha fatto altro fin dall’inizio. Forse è una tattica di sopravvivenza. Intanto si sono bevuti tre mojito – scoprirò poi – a prezzo maggiorato perché stavano antipatici al barista locale trattato con poca educazione. Chissà se la vendetta è finita solo nel portafoglio o anche nel bicchiere.

© R. Scarcella

El Porvenir

Paga in natura?

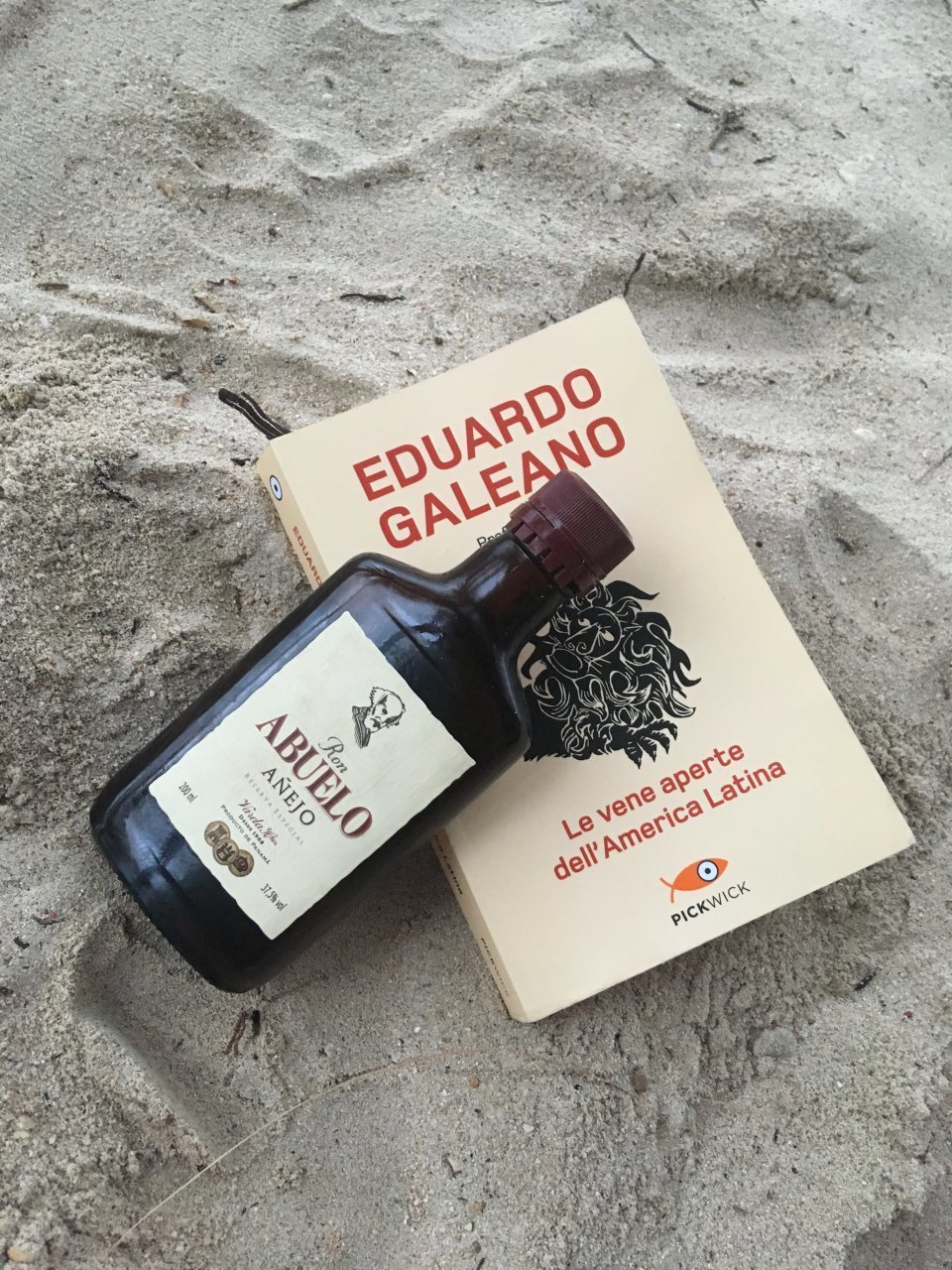

Quando i milanesi mi vedono poco lontano a leggere un libro e bere rum mi rivolgono la parola in uno spagnolo maccheronico per trovare una spalla nelle loro critiche all’isola. Io faccio finta di non capire bene, dico una nazionalità con una lingua impossibile per troncare il dialogo sul nascere e mi faccio volutamente vedere mentre condivido la mia bottiglia di rum col barista e il cuoco che era rintanato in cucina. Tanto per far capire da che parte sto. Mentre il terzetto riparte a parlare di isole sperdute senza bancomat mi imbatto in un cartello attaccato a una palma che dice “Per favore non raccogliete le noci di cocco. Lo sapete che sono usate come moneta di scambio nel Guna Yala? Qui i soldi crescono sugli alberi”. Ed è proprio così: i capi della comunità locale decidono di volta in volta il tasso di cambio tra la moneta nazionale, il Balboa, e le noci di cocco. Poi uno si regola su come pagare. Il giorno dopo, sulla barca diretta verso una piscina naturale in mezzo al mare, chiedo alla nostra guida locale se è davvero così. Lui conferma.

© R. Scarcella

L’anello al naso

E nonostante le inquietanti analogie tra la loro bandiera, presente ovunque, e quella nazista, mi rassicura anche sulla svastica onnipresente a San Blas, sulle barche, sulle case, nei negozi e apparsa sui loro vessilli nel 1925, nello stesso periodo in cui fu adottata dai nazionalsocialisti tedeschi. Dice che, come già in altre culture, è un segno beneaugurale che simboleggia l’origine del mondo e la pace. Nel 1942, una volta resisi conto delle analogie con la bandiera hitleriana, hanno letteralmente messo un anello rosso dentro la svastica “perché non si è mai visto un tedesco con l’anello al naso” (e lì lo capisci che l’amico Guna non è mai stato nei locali alternativi di Berlino). Poi l’anello lo tolsero, e la bandiera rimase – con tanto di svastica – fino ai giorni nostri, affiancata nel 2010 da quella con arco e frecce. Lo stesso anno in cui i cosiddetti Kuna si riappropriarono del loro nome, Guna, perché la ‘K’ nel loro alfabeto non esiste. Soddisfatto della risposta prendo una delle due maschere rimaste nel sacco perché è arrivato il momento di fare snorkeling. ‘Sarebbe’ arrivato il momento di fare snorkeling, perché la mia maschera è – ci avrei scommesso – l’unica rotta. Dopo un po’ i quattro ragazzi multipassaporto mi offrono una delle loro. Ed è una meraviglia stare lì, appena sott’acqua, a osservare pesci colorati senza preoccuparsi di dove sarà il bancomat più vicino.

Il resto alla prossima puntata (la quarta tappa, per chi si fosse già perso).

© R. Scarcella

Las Estrellas

© R. Scarcella

© R. Scarcella

© R. Scarcella