Quando a cantare non è il frontman

Dai Pink Floyd agli U2, sette brani interpretati da qualcuno che non è il cantante

Di laRegione

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, disponibile anche nelle cassette di 20 Minuti per tutto il fine settimana.

Il cantante in una band canta, e su questo non ci sono dubbi. Capita però che a volte non succeda. Capita, insomma, che ascoltando un disco ti arrivi un’altra voce all’orecchio. La voce di un altro membro del gruppo, che magari quella canzone l’ha scritta e quindi si impone pure di cantarla. Oppure che non l’ha scritta, ma ha un timbro di voce giusto per cantarla meglio del cantante. Ecco sette di questi casi strani, particolari sì ma fino a un certo punto…

In questo consesso di geni straordinari cantavano soprattutto David Gilmour e Roger Waters. «Summer ’68», cantata dal tastierista Richard Wright, arriva nel 1970, con Atom Heart Mother e la sua iconica mucca in copertina. Nella scaletta segue i 23 sontuosi minuti della suite lisergica che dà il nome al disco e la fiera del rimpianto, «If». Racconta la vita in tour, una notte di sesso occasionale con una ragazza che Wright non rivedrà più. È un addio quasi malinconico, ma cosciente: «Tomorrow brings another town / and another girl like you». Accenni progressive, con improvvise accelerate, altrettanto brusche frenate che riflettono appieno lo stato d’animo di chi lascia, ancora spettinata, una ragazza su un letto nel quale non si sdraierà mai più.

Nei Beatles cantavano un po’ tutti. Anche Ringo Starr, purtroppo. Ma è col White album (1968) che George Harrison raggiunge l’apice. Perché non si è solo messo con la sua chitarra a scrivere una canzone, no. Ha descritto quello che erano diventati i Beatles: l’apatia fatta a complesso. In questa canzone ci sono solitudine, tristezza e malinconia. Lo capirono – mica scemi – John Lennon e Paul McCartney, e quasi provarono a boicottare questa perla rara di canzone. La risposta di Harrison fu portarsi in sala d’incisione Eric Clapton per fargli sovraincidere una parte di chitarra. Della serie: se tutto deve andar male, lo faccia con stile.

Prima di diventare frontman dei Genesis con l’uscita di Peter Gabriel, Phil Collins cantò già un paio di canzoni. Nel 1973 fu il turno di «More Fool Me», tre minuti di classica canzone d’amore anni Settanta, voce e chitarra acustica. Che già, a posteriori, riescono a far capire cosa sarebbero diventati i Genesis di Collins in confronto a quelli di Gabriel: pop di classe. Ma poco più. Anche se.

Che sia una metafora ai limiti del porno come si lascia intendere nel film «Bohemian Rhapsody», che sia un tributo a un roadie del gruppo innamorato delle auto, che sia veramente il batterista Roger Taylor ad aver battuto la testa e aver scritto e cantato un’ode alla sua macchina non è dato sapersi. Sarebbe bello fosse un po’ di tutte e tre. Presente nel mitologico A Night At The Opera del 1975, fa parte delle canzoni più semplici, con più tiro, più «da stadio» per compensare la maestosità di «Bohemian Rhapsody». Nessuno ne voleva sapere di inserirla nel disco. Roger Taylor si chiuse in un armadio per protesta e venne pubblicata. Andava così. Bei tempi.

«Technical Ecstasy», era il 1976, fu quasi un disco pop, considerando che i Sabbath son stati i padri del metal. Orchestre, sintetizzatori, suoni più ariosi, nessun corvo che ti sembra di veder volare al tramonto mentre li ascolti. E questo brano, cantato dal batterista Bill Ward. Quasi «beatlesiano», quasi «anni Sessanta». Quasi stupendo. Ozzy Osborne ai tempi disse: «O ero fatto o ero ubriaco». Non che Ward fosse messo meglio.

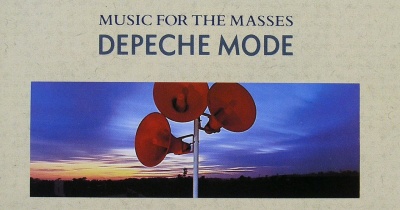

I Depeche Mode in breve: Dave Gahan è quello che canta, fa i balletti con l’asta del microfono, quello figo da paura che è clinicamente morto per tre minuti dopo un’overdose di cocaina ed eroina, salvo poi svegliarsi. Martin Gore è quello bruttino, con quell’aria un po’ così da inglese sotto il thatcherismo che ha scritto la maggior parte dei capolavori del gruppo. Come questa, che ha pure cantato. Uscita in uno dei maggiori e innovativi album del gruppo (Music For The Masses, 1987), parla della fine di un amore. Parla di promesse rotte, di dolore, di tristezza. Sì, doveva cantarla Gore.

È Zooropa, gente. È l’apoteosi della svolta dance, techno e a tratti trance degli U2. Era il 1993, era passato pochissimo da quel gran «Achtung Baby» e il nuovo corso era lanciato. Quindi perché non anticipare il disco con un singolo dove il chitarrista The Edge quasi rappa, e Bono si dedica ai falsetti in controcanto? Già, perché non farlo? Cara grazia l’hanno fatto. Che pezzo.