Suite Hemingway. L’uomo, i libri, i fatti (e altri miti)

C’è stato un momento in cui l’autore americano ha smesso di essere uno scrittore per restare unicamente un personaggio?

Di Marco Stracquadaini

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione

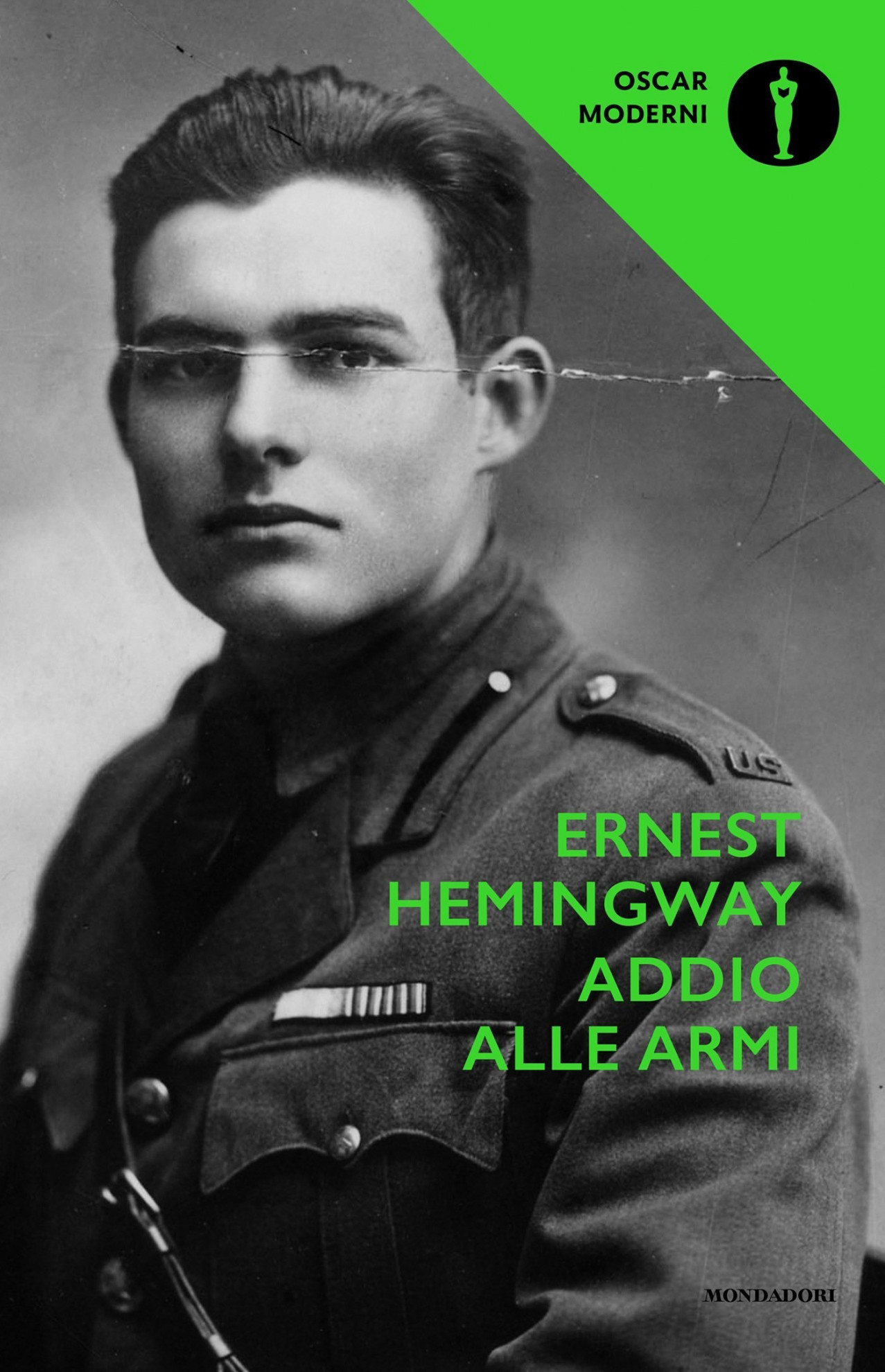

Intendevo iniziare con le peggiori intenzioni. Avrebbero dovuto mitigarsi nella ricerca. Intendevo sostenere che non si poteva considerare Ernest Hemingway un vero corrispondente di guerra. Che la sua presenza sul fronte italiano era stata poco più che una comparsa. Che dopo un mese era già a Stresa. Avevo letto, uno dopo l’altro, due articoli dell’ultimo numero del periodico ‘Nuova antologia’. Nel primo si parlava di cosa fa un vero corrispondente di guerra, con nomi, date e fatti, scritto da un ex corrispondente di guerra, Maurizio Naldini. Vi si faceva un cenno, d’effetto ma superficiale, ora me ne accorgo, ad Hemingway che dalla sua stanza dell’Hotel Florida a Madrid scrive che ha appena sentito scoppiare una bomba. Nel secondo si illustra il soggiorno nell’albergo di Stresa, con nuovi documenti e nuovi nomi, “vaglio rigoroso delle fonti”, confronti tra brani di lettere di quei giorni e ‘Addio alle armi’. Tutto che sfuma e si perde nel mito che Hemingway comincerà a diventare da lì a poco.

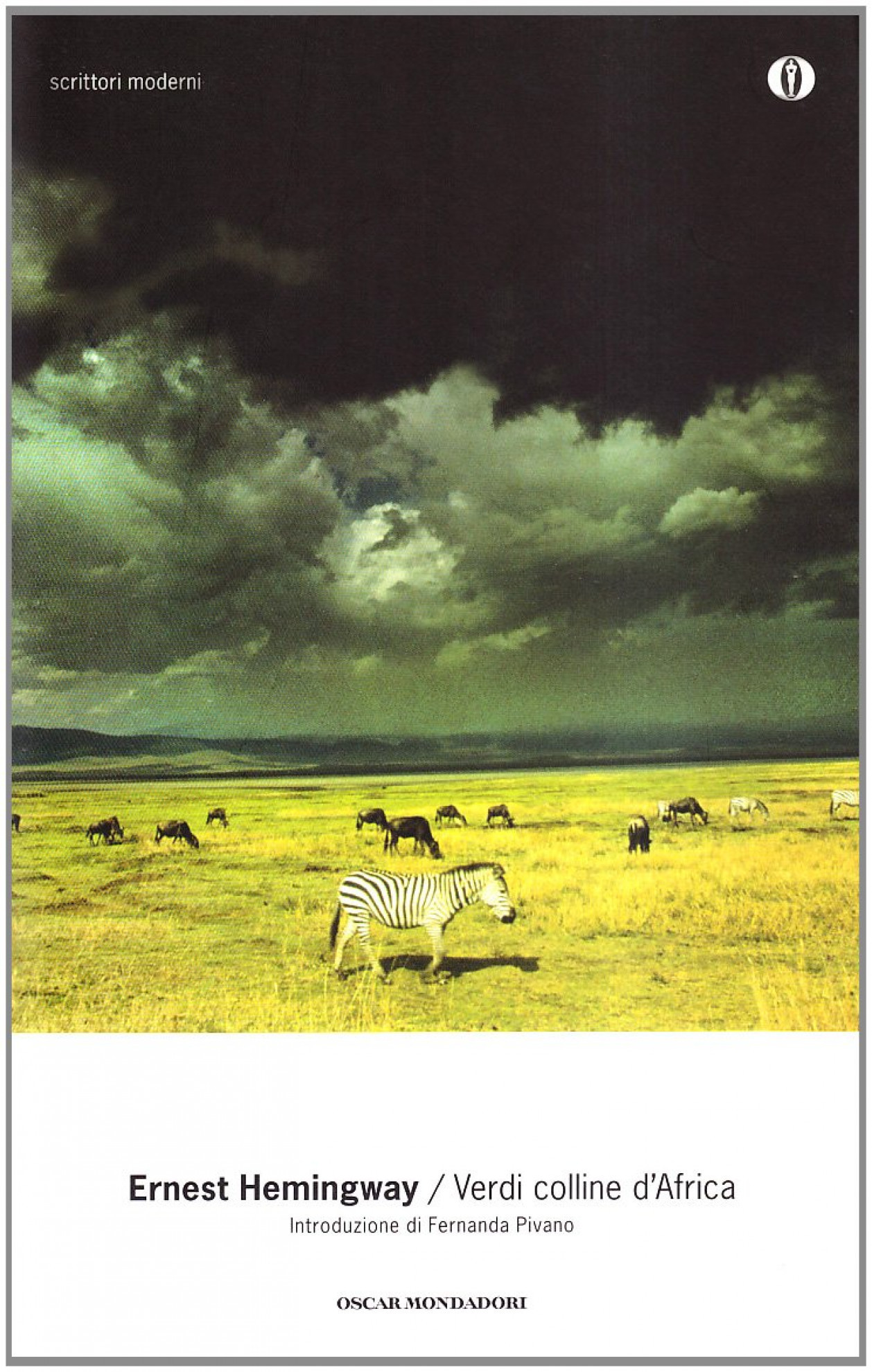

Di quanti scrittori conobbe e frequentò Hemingway – Anderson e Fitzgerald, Faulkner, Dos Passos, Pound e Gertrude Stein, Joyce – nessuno compete con lui per dosi di mitologia aggiunta. A fondamento della costruzione c’è lui stesso. Nulla è inventato o quasi nulla da critici e lettori. Solo raccolto, unito al cumulo pronto e gettato sui libri. C’è un momento in cui ha smesso di essere lo scrittore per restare unicamente il personaggio? Il cacciatore e il pescatore seriali, il collerico liquidatore di amici, il seduttore e l’innocuo (forse non per sé) mitomane, la vittima, perfino, ugualmente seriale di certi comici incidenti – con l’intenzione di tirare la corda di uno scarico, tira quella dello sportello del lucernario: nove punti di sutura; per sparare (!) a un pescecane si spara alle gambe – e davvero tragici gli ultimi due, aerei, in Kenya. Forse quel momento si troverà intorno al 1935, l’anno di Verdi colline d’Africa, prima dei quarant’anni; forse nel ’36, rottura con Fitzgerald e organizzazione per la stampa dei Quarantanove racconti. Forse l’ultimo grande romanzo è Addio alle armi, del ’29. Lo scrittore inizia il declino all’altezza del primo safari, che produrrà Verdi colline d’Africa che piacque a pochi. L’uomo inizia a morire all’altezza del tremendo secondo safari, vent’anni dopo, nel ’54.

Consigli, scontri e la caccia

Quando torna dall’Italia, con una medaglia al valore e 227 schegge di mortaio nel corpo – i due proiettili, nel piede e in una rotula, non c’erano più – non aveva scritto che articoli sul Kansas City Star ed è un eroe. A Chicago avrà un’accoglienza trionfale. Siamo nel 1919 e ha solo vent’anni. Lo scoppio di quel mortaio austriaco, dopo poco la raffica di mitragliatrice – il compagno morto, l’altro ferito che si carica sulle spalle, lo svenimento, le cure – saranno alla radice di quasi intera la sua scrittura. E la morte diventerà il tema palese oppure occulto di ogni suo libro.

Partì per il fronte italiano su consiglio di un amico. Hemingway consigliava a chi volesse imparare qualcosa dalla vita, anche imparare a scrivere, di ascoltare gli altri con attenzione. E alcuni dei consigli che segue diventeranno per lui decisivi. Per il viaggio di nozze con Hadley (si sposano il 3 settembre del 1921) pensano all’Italia: Anderson suggerisce Parigi e gli dà un paio di lettere di presentazione per Gertrude Stein e Sylvia Beach, che li avrebbe presentati, racconta Fernanda Pivano, a Joyce e a Pound. Altro consiglio viene dalla stessa Stein: andare a Pamplona per la festa di San Fermín. Fu l’inizio dell’amore profondo per la Spagna, per il mondo delle corride, dell’amicizia con i toreri Ordóñez e Dominguín, del singolare, informatissimo e spesso illeggibile trattato che è Morte nel pomeriggio, delle corrispondenze dal fronte della Guerra civile.

Hemingway rientra nella categoria degli scrittori che hanno deciso di non assomigliare più alla propria faccia, come Hrabal o Marguerite Duras. Basta confrontare uno dei ritratti del convalescente, meno che ventenne, all’ospedale di Milano con una qualsiasi delle fotografie di quindici anni dopo. E la sua vita pare confermi la tesi secondo cui un genio è uno che fa quel che fa, le sue opere di genio, sbagliando tutto (un altro è Tolstoj, da lui molto amato). Sbagliando accuratamente ogni cosa, fidanzate e mogli, tempi, lavori, incontri, risposte, crea alcuni capolavori. Inizia amicizie allo scopo di guastarle per poi pentirsene. Qualcosa ti fa credere che fosse immune dai sensi di colpa. Qualcos’altro che non fosse capace d’altro. Rovina le amicizie letterarie, salvo quella con Pound e pochi altri, forse per opportunismo o forse per invidia “postuma” e superflua, visto che era diventato maggiore o pari ai suoi ispiratori, Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson. O per una ragione più semplice. Irritabilità ed emotività; una serie di gesti impulsivi dettati dalla totale mancanza di padronanza di sé, dalla forza di gravità che era il potersene pentire dopo. C’era quel fastidio delle pose da intellettuali vere, mentre le sue erano finte e non da intellettuale. Si procurava antipatie per quello che faceva e diceva, le antipatie ricadevano sulla scrittura e i recensori non riuscivano a distinguere. Lui ricordava articoli di sei anni prima, incontrava per caso il recensore e cominciavano gli insulti reciproci. Delle altre amicizie, con albergatori o guide, autisti, alcune delle quali molto solide, non ne ruppe nessuna. Per questo e per quasi ogni altro aspetto della sua esistenza, il giudizio di uno dei figli – “Il bipolarismo si curava col whisky” – vale una biografia. Quanto ai tanti sensi di colpa, un episodio della giovinezza lo segnò profondamente: esce in barca con la sorella Sunny, vede un airone azzurro e spara. (Quando torna non lo trova più: l’ha preso il guardiacaccia che lo denuncia: seguono un processo, una multa). Ha sedici anni. Cercherà di espiare la colpa, azzardo un’ipotesi, moltiplicandola all’infinito nelle cacce e nei safari – leoni e leopardi, gazzelle -, nella pesca al pescecane.

Anni 20: la foto del passaporto ai tempi delle collaborazioni col ‘Kansas City Star’

Alberghi, hotel e incidenti

Segno gli alberghi che incontro nella cronologia della Pivano che accompagna una delle raccolte apparse nella collana dei “Meridiani” (Mondadori). Hotel Jacob (Parigi), Splendide (Parigi), Bellevue (Cortina), Poste (Cortina), Quintana (Pamplona), Ambos Mundos (L’Avana), Florida (Madrid), Ritz (Parigi), Gritti Palace (Venezia), Principe (Milano). Una piccola parte dei tanti ma ci sono certo gli essenziali. Degli importanti manca forse solo quello di Stresa – che col solo nome: Grand Hotel des Iles Borromée, spazza via Ritz, Florida e Gritti Palace in un colpo solo – nel quale andrà a passare la convalescenza dopo il ferimento sul fronte. Nel numero di aprile-giugno 2022 del periodico Nuova antologia, Valeria Biraghi dà del soggiorno

un dettagliato, ammirato resoconto, notevole esemplare di voce “mitologica” della bibliografia hemingwayana. Il ragazzo americano sente tornare le forze del corpo e dello spirito, tra uno sguardo al paesaggio e un orecchio alle conversazioni tra un conte e una baronessa. Fotografa mentalmente scene che entreranno in Addio alle armi. Nella seconda parte si accenna al ritorno dello scrittore, nel ’48, che lascerà scritto nel libro degli ospiti, alla sua maniera: “Un vecchio cliente”. Era un ragazzo che si riprendeva da molte ferite di guerra, da sei mesi in un ospedale in cui sarebbe presto ritornato, per ripartire per gli Stati Uniti. Ma a posteriori ovviamente non era solo questo. E la stanza 106 diventò una suite di 240 metri quadrati.

Gli hotel di Hemingway. Le diciotto “miniature” di In Our Time (raccolta del 1925) le scrive tutte nell’albergo in cui è morto Verlaine, venticinque anni prima. Al Gritti Palace di Venezia va a fargli visita Montale ricavandone una delle sue migliori poesie degli ultimi anni, ma questo riguarda più Montale che Hemingway. Il Ritz, infine, insieme alla libreria di Sylvia Beach Shakespeare & Co. e alla brasserie Lipp, è “liberato” da Hemingway a capo di un gruppo di partigiani francesi, gesto

al quale partecipano – a non saperne altro che la notizia – la bravata e la bohème, stile e millanteria. Anche questo si può dire sul tema “gli hotel di Hemingway”, tema più che gracile ma allettante. Punto più alto: forse l’hotel verlainiano. Altro punto alto: la guardarobiera dell’hotel Poste di Cortina si trova in ospedale, si lamenta con lui che i dottori non la visitano; lui va a trovarla, le si siede accanto e aspetta, parlano; dopo poco inizia la processione di dottori per vedere il famoso scrittore, che non dice nulla: la signora è destinata a una camera singola, la processione continua da lei, per domandare di Hemingway e per curarla.

Quell’airone azzurro ucciso è stato alla radice di ogni cosa? Tutto deciso già a sedici anni, quattro anni prima dello scoppio del mortaio. E il primo incidente aereo del safari del ’54, causato da uno stormo di ibis, sembra una paziente, indiretta vendetta. Per evitarli, il pilota vira e l’aereo urta i cavi del telegrafo. Notte all’aperto e salvati da una nave vista da una collina. Un altro pilota si offre di portarli via. L’aereo prende fuoco prima del decollo. Hemingway ne uscirà in queste condizioni: “Perde liquido cerebrale dalla ferita, ha un collasso dell’intestino, un rene ferito, il fegato compromesso, la spina dorsale incrinata (…), ha perso la vista e l’udito sul lato sinistro, ha una vertebra fratturata, il braccio e la spalla destra lussati, ustioni di primo grado sulla faccia, le braccia e la testa”. All’evento tragico non mancherà la coda tragicomica: non rinuncia, pochi giorni dopo, a una battuta di pesca già progettata sulla costa keniota. Nelle vicinanze va a fuoco una casa, accorre per i soccorsi e cade nelle fiamme. Forse si pagano le felicità e gli errori di una vita, le strettoie del carattere, la sventura di una malattia e il male che si fa agli altri e a sé, con la dose di sofferenza destinata a ogni esistenza. O forse è più difficile di così, ma l’ultimo terribile anno della sua vita, più tremendo del ’54, le manie e le angosce irreparabili, le crisi di persecuzione curate con elettroshock e isolamenti forzati, forse questo basta a pagare tutto. Quanto allo scrittore, un solo racconto riuscito e anche meno, una pagina di The Sun Also Rises, spazza in un colpo il mito. Quella paccottiglia che è l’incontro delle stravaganze o degli squilibri di una vita con la chiacchiera che se ne fa.

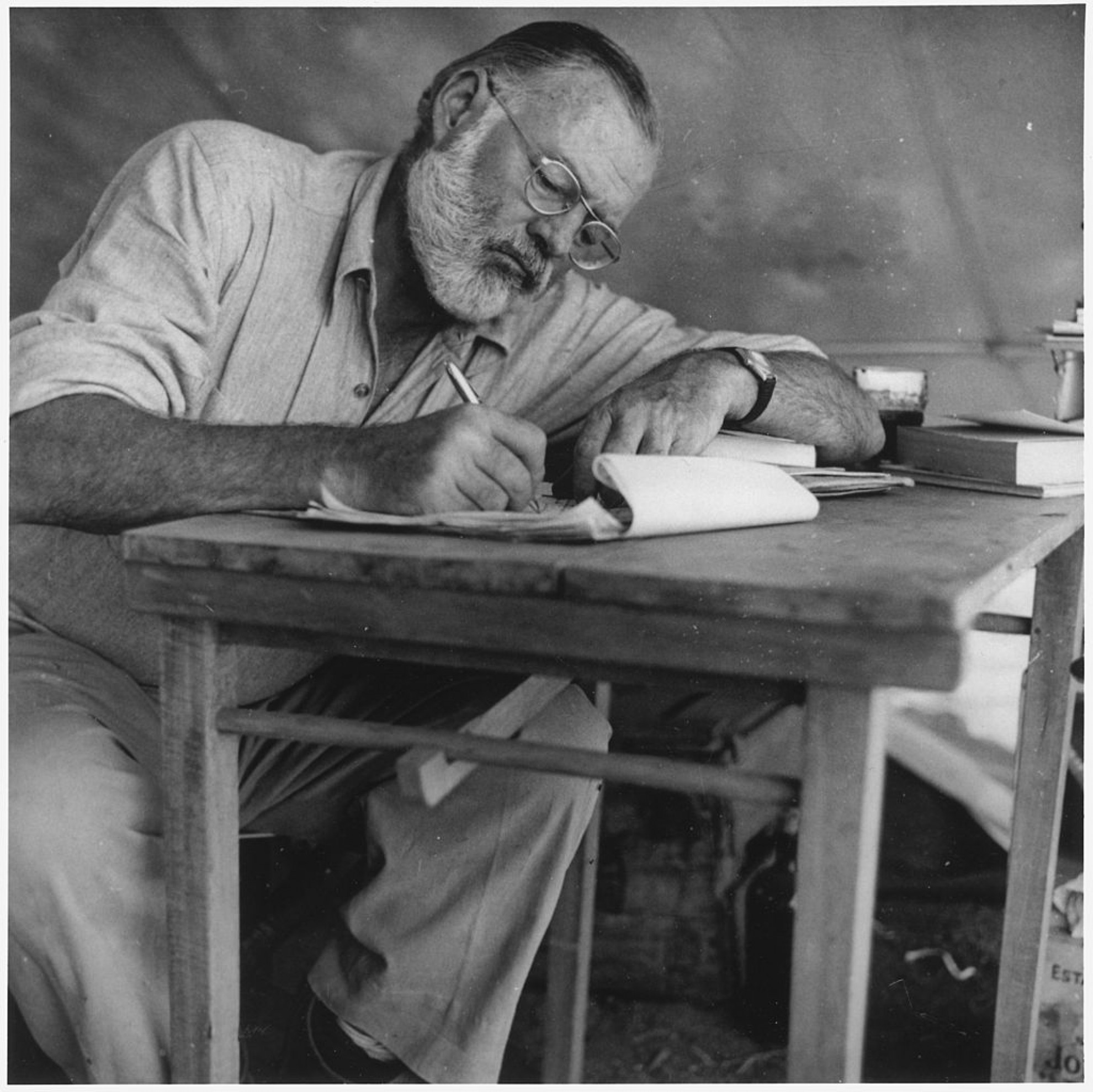

Lo scrittore americano al lavoro in un accampamento in Kenya

Il metodo Rudyard

Kipling, altro maestro della prosa “semplice”, nel libro di memorie Qualcosa di me illustra la regola che ha seguito sempre. Terminata la prima redazione di un racconto, si mette tutto in un cassetto. Passa un discreto numero di giorni. Con un pennellino intinto in inchiostro di china si eliminano parole, frasi o paragrafi che si sentono superflui. Ancora nel cassetto per otto o dieci giorni. Di nuovo pennellino e inchiostro di china. Lunghe ore di posa e nuove cancellazioni, fino a quando si sente che va bene così. Il lettore avvertirà i vuoti, che proverà a riempire da solo. Hemingway possedeva ventidue libri di Rudyard Kipling. Forse è vero che seguì le famose regole di redazione consegnate ai collaboratori del Kansas City Star, il suo primo giornale. Più scrupolosamente seguì quella famosa e personale dell’iceberg: sette ottavi di una scrittura siano taciuti, invisibili come i sette ottavi di un iceberg. Già verso i trent’anni, però, ha meno voglia di cancellare. Un po’ più tardi nessuna voglia. “Era un bravo ragazzo – scrive di Robert Cohn in The Sun Also Rises – e un ragazzo cordiale, e timidissimo, e la cosa lo amareggiò”.

Il premio nobel Rudyard Kipling (1865-1936)