Disavventure latine. Messico: diari da Oaxaca

Nella città che canta l’amore tra un quarantenne e una ventenne, io stesso finirò intrappolato in quelle parole

Di Roberto Scarcella

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione

Avevo comprato il biglietto aereo per il Messico nel febbraio di tre anni fa. La partenza era fissata il 17 marzo 2020 da Genova. Sono atterrato all’alba del 6 aprile dell’anno scorso, una pandemia e quindici ore dopo essere decollato da Zurigo. Nel frattempo, insieme all’aeroporto di partenza, sono cambiati sia il luogo in cui vivo che il mondo. E, a suo modo, pure il Messico. Non so come fosse prima, ma ho un mese di tempo per illudermi di capire com’è ora (decima e ultima puntata).

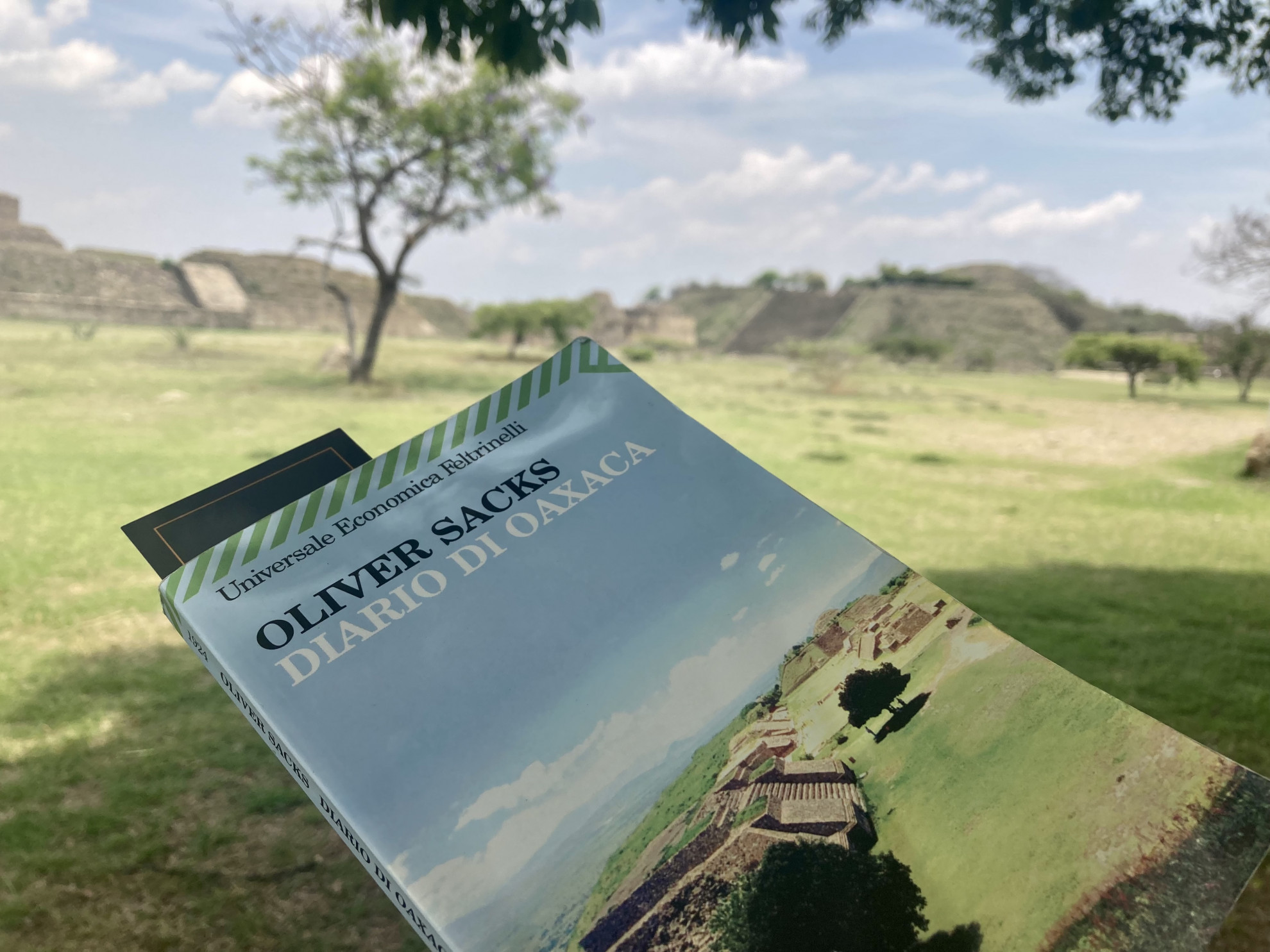

Sono seduto su un muretto di una piazza di Oaxaca. Sto finendo di leggere le ultime pagine che mi sono rimaste di ‘Diario di Oaxaca’ di Oliver Sacks. L’ho comprato nel 2005 e non l’avevo mai letto. E non è proprio vero che c’è sempre tempo, ma a volte sì. Questa è una di quelle. Ho iniziato a leggerlo prima di arrivare a Oaxaca e, pur essendo un libro che parla di un gruppo di mezzi matti a cui interessano quasi solo felci (matti come tutti noi quando ci fissiamo con qualcosa per un po’ o per una vita intera, che siano piante, un cantante, un gatto o una squadra di calcio) mi è subito entrato dentro. Sacks era così, scriveva così: ci ha spiegato malattie neurologiche rendendole storie affascinanti – mondi alternativi che spiegavano il nostro, di mondo – trovandone anche i lati ironici, senza mai mancare di rispetto al malato e alla malattia.

L’empatia è – ancor più della scrittura, qui semplicissima – la sua principale dote. Leggere qualsiasi cosa scritta da Sacks è come leggere il diario di un amico, col suo permesso. È un’intimità che pochi riescono a creare, pochissimi tra gli scrittori-non scrittori come era lui, che alla fine faceva un altro mestiere.

Poco prima ero stato a visitare Monte Albán, le rovine a due passi da Oaxaca, considerate minori e quindi con pochissima gente. Saremmo stati due dozzine in tutto in un posto antichissimo ed enorme, un privilegio che a volte si tende a sottovalutare. Leggere proprio lì quel che aveva scritto Sacks di quella gita a Monte Albán con gli amanti delle felci ha avuto quel potere magico di farmi trovare in un unico posto nello spazio e in più d’uno nel tempo. E andrei a ringraziarlo di persona, Sacks, se solo potessi.

© R.S.

Emiliano

Arrivare a Monte Albán, sebbene non sia poi così lontano, è complicato, perché tutto in Messico è complicato. E Oaxaca, pur essendo una specie di capitale alternativa del Paese, non fa eccezione. Cucina e cultura, mezcal e arte: questa è l’anima, ma anche la superficie di Oaxaca. Tutto quel che sta nel mezzo va scoperto, capito, digerito, sempre che se ne abbia il tempo. Sempre che si trovino le persone, le situazioni giuste.

La mia persona giusta è un tassista, Emiliano, che mi racconta come nella zona di Oaxaca ci siano decine di lingue locali che ora vengono anche insegnate nelle scuole. Le autorità hanno cercato di sopprimerle, soffocarle per un po’, ma non ci sono mai riuscite del tutto, e oggi le riscoprono. Emiliano racconta della nonna che non ha mai imparato una sola parola di spagnolo e della colazione con caffè e mezcal (tra i 32 e i 54 gradi), che a quanto pare è un’abitudine non solo sua: “Besos y no tragos”, mi dice. Il mezcal, che qui è una religione, si bacia e si assapora a piccoli sorsi; non si butta giù come si fa con la tequila, che a Oaxaca è figlia di un dio minore. Si beve, per carità, ma se c’è il mezcal, la tequila aspetta. E piante di agave, da cui si ricava il mezcal, sono ovunque per le strade intorno a Oaxaca.

Emiliano mi porta da Monte Albán fino all’altra parte della città e oltre, dove c’è l’albero di Tule, di cui ho letto proprio nel diario di Sacks: si tratta di uno dei più grandi e vecchi alberi del mondo. Pare abbia 1’500 anni, ma forse ne ha di più, potrebbe averne tremila. Nel dubbio sull’enorme pietra che fa da carta d’identità c’è scritto “più di duemila”. In pratica, questo albero probabilmente era già lì quando gli zapotechi stavano costruendo Monte Albán. Che, a pensarci, è una specie di cortocircuito mentale: che sia viva una cosa, accanto a te, che era viva quando erano vivi loro.

L’albero di Tule, che è largo 36 metri, ha un magnetismo che non riesci a capire a cosa sia dovuto, ma quando sei lì non riesci a smettere di guardarlo, girargli intorno. Pensi di passarci cinque minuti e poi non te ne vai più, come se a un certo punto, con un po’ di pazienza, sperassi ti possa rivelare qualcosa. Non mi dirà niente, o non ho capito. O non ho avuto abbastanza pazienza. Tant’è che Emiliano mi porta a comprare il mezcal e mi consiglia il tobalà in una bottiglieria che sembra l’antro di uno sciamano. Il tobalà ha un gusto più forte, ma è anche più raro e ricercato, perché è un tipo di agave spontaneo e che non si può coltivare, come invece accade per l’espadin, con cui si produce circa l’80 per cento del mezcal di tutto il Paese.

Scendo all’altezza del quartiere di Jalatlaco, che molti viaggiatori snobbano: la gente non ti parla, lo fanno i muri, che hanno disegnato sopra di tutto: tanti scheletri, per cominciare, tra cui uno che suona uno strumento metà trombone, metà contatore della luce e poi tre uomini-uccello che sembrano quasi ripararsi dietro a un motorino di passaggio.

© R.S.

Nicola

Il centro di Oaxaca, poco più in là, si può dividere in tre sezioni: in basso la zona dei mercati, popolare, in alto quella dei musei, delle chiese più appariscenti e dei locali alla moda, in mezzo c’è lo Zocalo, la piazza principale, che è un concentrato di Messico in bilico tra l’anima più ruspante a sud, e quella più cosmopolita, poco più su. Lo Zocalo è il luogo in cui si trova di tutto e dove tutto prima o poi passa, compresa una bambina che volteggia con in faccia una mascherina e in mano un unicorno gonfiabile.

I locali, in serie, sembrano musei viventi di un tempo andato: sono vecchi i nomi dei locali, sdruciti i vestiti di chi è seduto e annoiati i camerieri che si trascinano da un lato all’altro della piazza. I veri protagonisti sono però i musicisti, alcuni di strada, altri ingaggiati da qualche bar, che quasi si fanno una guerra a colpi di note per attirare turisti. La più gettonata, che mi resterà in testa a tal punto da metterne tre versioni diverse su Spotify, è “Cuarenta y veinte”, storia di un amore osteggiato tra un uomo e una ragazza con vent’anni di differenza. Nel testo ci sono tutti i cliché del caso: uno è l’autunno e l’altra la primavera, uno è l’esperienza e l’altra l’innocenza, come se certe patenti le prendessi con l’età e tutti alla stessa età. Non è mica così. Ma “Cuarenta y veinte”, oltre a essere l’inno non ufficiale di questo pezzo di Messico ha dentro una frase che può contenere dentro tutte le altre: “Es el amor lo que importa, y no lo que diga la gente”. Dagli torto.

Fra le tre versioni che ho deciso di scaricare sul mio telefono ce n’era una che mi colpiva di più. A cantarla non era un messicano, ma Nicola Di Bari. A volte il mondo è piccolo.

© R.S.

Frida

Nella città che canta l’amore tra un quarantenne e una ventenne, io stesso finirò intrappolato in quelle parole, come un destino inevitabile, dentro un pomeriggio troppo caldo per fare qualcosa che non fosse bere birra ghiacciata: aveva un nome che sembrava uscito pure quello da una canzone e si chiamava Frida de la Selva. Poteva essere e non è stato. Con lei però siamo finiti, in piena notte, in un locale che sembrava l’unico aperto in un raggio di chilometri, a bere e a parlare con i suoi amici, tutti camerieri, cuochi, baristi: c’era il sommelier che conosceva il Primitivo di Manduria e l’esperto di formaggi che sapeva elencare più formaggi svizzeri di me. Poi c’era il solito impallinato di calcio, lei che mi proponeva viaggi fantastici che non avremmo mai fatto e tanto mezcal che però tutti ingollavano e nessuno beveva “baciandolo”, a piccoli sorsi, come diceva Emiliano, il tassista che sembrava saggio solo perché mi ha portato vivo a destinazione e parlava di nonne che parlavano lingue che non si parlano più.

Frida il giorno dopo si smaterializzerà, come le note di una canzone finita; due dei suoi amici li incontrerò in giro: non sanno dov’è, o forse mentono. E poi, alla fine, chi se ne importa: tra meno di 24 ore sarò di nuovo a Città del Messico, tra 48 su un aereo che mi riporta in Europa. Il vantaggio e il limite delle canzoni, per chi le canta e per chi le ascolta, è che la storia è quella, inizia e finisce, sempre uguale. Al massimo si ripete. Nella vita non succede, e non puoi nemmeno chiedere di far suonare la stessa canzone – quella in cui eri dentro – ai musicanti della piazza: la magia non funziona, nonostante in giro ci sia quella ragazzina con l’unicorno.

Eppure l’atmosfera dello Zocalo, proprio come attorno all’albero di Tule, qualche chilometro più in là, si porta dietro qualcosa che ha a che fare con la magia del tempo, soprattutto al tramonto, in cui tutto pare eterno, sospeso. Resti lì, su una panchina o a un tavolino del bar, si direbbe a oziare, ma è qualcosa di più. O di meno.

© R.S.

Oliver

Anche lì allo Zocalo – tra una versione struggente e una più pop di “Cuarenta y veinte” – sotto un albero che mi sarebbe sembrato enorme se non avessi visto da poco quello che era già lì quando c’erano gli zapotechi e non c’era niente di quel che c’è ora, ho letto un po’ del diario di Sacks. Un libro che sarebbe pure corto, eppure sembra che sia disseminato dappertutto lungo un viaggio durato più di un mese.

Oltre al “Diario di Oaxaca” mi ero portato altri due libri: “Messico: istruzioni per l’uso” di Jorge Ibargüengoitia, che è stato il mio scioglilingua e anche lo spirito guida che mi ha raccontato con ironia il suo Paese, la sua gente, che poi alla fine siamo un po’ tutti noi, anche se magari il Messico l’abbiamo appena intravisto o non lo vedremo mai. Memorabile la sua descrizione di quelli che si alzano troppo presto. O di quelli che credono di avere un superpotere solo perché bevono il caffè amaro. E di come ci viene insegnata la storia, “che risulta noiosa, ma non per via dei fatti, che spesso sono vari e molto interessanti, ma perché a coloro che l’hanno confezionata interessava di più giustificare il presente, che spiegare il passato”.

Poi ho portato “La polvere del Messico” di Pino Cacucci, che mi scuserà se mai leggerà ’ste quattro righe. E se non mi scuserà, amen. Il suo libro merita quasi solo per un racconto dei combattimenti tra galli, di chi li allena, delle abitudini di un altro mondo fanatico (come per le felci, ma con il sangue e gli speroni sulle zampe) e assurdo ai nostri occhi.

Il resto del libro, strapieno di parole spagnole buttate lì anche quando non è il caso, mi pare un po’ troppo “tanto io so e ho capito più di voi, so e ho visto più di voi…”. A volte infastidisce. O magari sono solo io che ora penso di saperne più di lui. E così mi sono permesso di leggere solo quel che mi andava, seguendo alcuni dei punti fermi del decalogo di Pennac (il diritto di saltare le pagine, il diritto di non finire il libro…).

Ecco, io mi tengo stretto Sacks, che non ha bisogno di niente per dimostrare niente, se non mostrare se stesso e quel che vede, quasi scusandosi per l’intromissione. È stato bello fare un pezzo di strada assieme.

Poi ti dicono che viaggi da solo. Mica vero.