Perché bisogna leggere Colson Whitehead

Ne “I ragazzi della Nickel” l’autore fa luce sul meccanismo segregazionista in un’America Bianca che ricorda molto quella di oggi.

Di laRegione

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, disponibile anche nelle cassette di 20 Minuti per tutto il fine settimana.

“A New York viveva un ragazzo della Nickel che si faceva chiamare Elwood Curtis”. Solo alla fine dello splendido e doloroso ultimo romanzo di Colson Whitehead, I ragazzi della Nickel, sapremo perché «si faceva chiamare così». Ma questo, dopo. Prima una domanda, anzi una chiamata che mi ha fatto correre dietro a questo romanzo – come succede con certi sguardi o certi profumi – oltre a quella venuta dal nome del suo autore (al quale essere immensamente grati per il precedente La ferrovia sotterranea). E cioè quel nome, Nickel. E che Whitehead e Tom Waits mi perdonino (con tutto che non sapranno mai che dall’altra parte dell’Atlantico c’è un pistola che scrive ’ste cose), ma prima ancora di avere il libro in mano mi sono chiesto se non poteva essere stato quell’Elwood Curtis a scrivere la lettera che il venerato Waits canta in On the Nickel, una pietra preziosa in quello scrigno di tesori che è Heartattack and wine, uscito nel 1980, quando Whitehead aveva undici anni. «Potranno rompermi le ossa a bastonate», ma resterò fedele a me stesso, scrive un detenuto con la voce di Waits a un amico uscito. Entrambi sanno che ci vuol poco per finire alla Nickel: la poca cura di sé, una infrazione alle convenzioni, una fuga da casa.

’But I always be the true‘

Waits aveva scritto la canzone per un film, modesto, ambientato in una zona molto malmessa e malfamata di Los Angeles, chiamata appunto «the Nickel». Quartieri nei quali si entra e dai quali è ben difficile uscire, come da una prigione, un riformatorio. Uscire restando autentici, innocenti.

«But I always be true», nonostante le botte e tutto il male appreso, diceva di sé anche Elwood Curtis quando finì, per un reato non commesso, alla Nickel, lo stesso nome che Whitehead assegna alla scuola-riformatorio, teatro della vicenda narrata. Non so se intendesse citare la canzone di Waits o se si tratta di una mia fantasia: non ne ho letto in alcuna recensione, né lui ne ha parlato nelle interviste rilasciate presentando il libro). Forse è solo l’illusione di risalire da un nome a un volto, a un sogno.

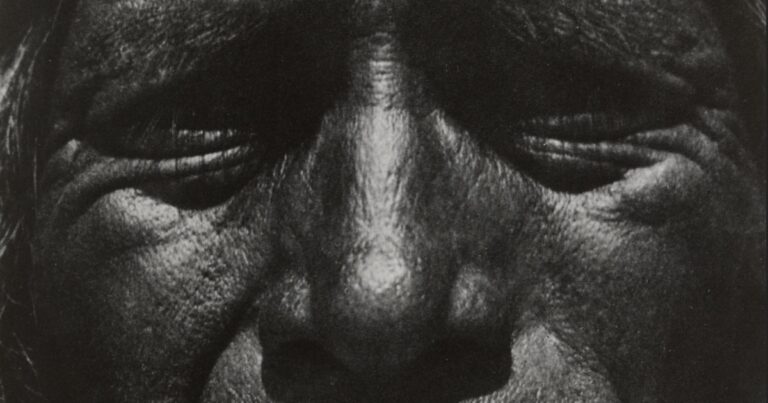

O a un incubo: quella narrata da Whitehead – che scrive come James Baldwin e vede lungo come Ta-Neishi Coates – è una storia di fantasia, ma ispiratagli da quella autentica della Dozier School for Boys di Marianna, in Florida: ufficialmente un istituto di correzione e formazione per ragazzi «problematici», in realtà un centro di detenzione retto dalla norma della violenza e dell’abuso, con i tratti di universo concentrazionario, dove una parola poteva significare la morte del suo destinatario, tanto più se nero. Come provarono le fosse comuni rinvenute alcuni anni dopo la chiusura dell’istituto, nel 2011.

Elwood sarebbe rimasto fedele a se stesso, se lo era ripromesso, e all’ispirazione che gli era venuta dall’ascolto di Martin Luther King at Zion Hill, un LP ricevuto in dono nel 1962, «anche se gli mise in testa le idee che lo avrebbero rovinato». Perché oltre alle ragioni per le quali, nella canzone di Waits, si poteva finire alla Nickel nel caso di Elwood una le superava tutte: era nero. «Negro», come si diceva allora.

Negli anni della lotta per la fine delle leggi Jim Crow, delle botte, dei morsi dei cani aizzati dai poliziotti, degli insulti e le bastonate dei bravi ragazzi bianchi che poi flirtavano sui sedili posteriori dei macchinoni del babbo, e si reputavano liberi dimenandosi con Elvis, solo l’appello di King a testimoniare la fierezza di sé attraverso l’amore che avrebbe redento anche i propri aguzzini parve dare a Elwood forza e motivo per resistere. A dispetto delle botte ricevute, del disprezzo razziale. Belafonte gliele cantava, ai bianchi; Miles Davis gliele suonava. Che cosa poteva un ragazzino nero, la cui incorruttibilità era un’arma spianata contro un ambiente che lo voleva e lo rendeva «nemico»? Niente, se non rispettare un’idea di sé, che nelle parole di King trovava conferma. Finché la pallottola sparata dal fucile del direttore della «scuola» non gli si ficcò nella schiena, confermando tuttavia che aveva ragione: il suo nome servì a dare una identità nuova all’amico che fuggiva con lui dalla Nickel. E che avrebbe raccontato.

BREVI NOTE SULL’AUTORE

Colson Whitehead (New York, 1969) è noto ai lettori italofoni soprattutto per La ferrovia sotterranea (Sur, 2017; romanzo che gli era già valso il National Book Award e il Pulitzer) in cui nara la vicenda inventata ma drammaticamente aderente al vero della fuga di una giovane schiava nera da una piantagione della Georgia. Dichiarato ammiratore della grande Toni Morrison, Whitehead non ama tuttavia essere vincolato per la propria opera narrativa ai temi della segregazione razziale. Lo testimoniano i romanzi precedenti, tra i quali, in italiano, ricordiamo Zone One e John Henry Days.