Un mistero chiamato Phil Collins

Le ultime immagini che lo ritraggono (anche sul palco) mostrano tutte le difficoltà legate alla sua salute. Eppure rimane un genio del pop/rock mondiale

Di Jacopo Scarinci

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato del sabato a laRegione

Basso, brutto come il peccato e con una voce un po’ così. Come abbia fatto Phil a essere uno dei migliori batteristi della storia del rock e una popstar tale da contendere copertine, prestigio e sold out nelle arene mondiali a quei figaccioni di Simon LeBon e Tony Hadley è uno dei grandi misteri della musica. Eppure, guardando di fino…

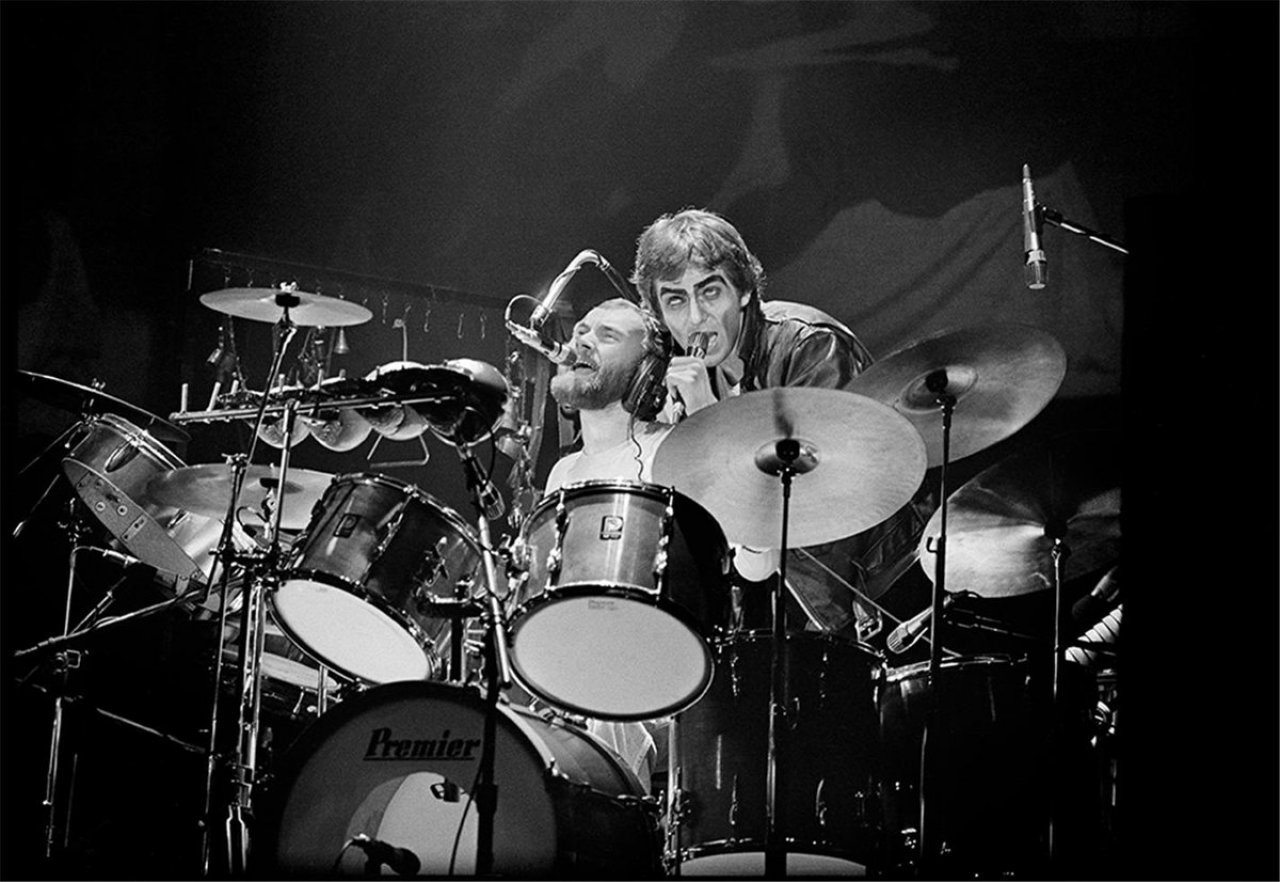

Phil con Peter Gabriel, che nel 1975 lascerà i Genesis. Collins diventerà così il leader del gruppo inglese, cantante e batterista.

Il batterista

Se Nursery Cryme (1971) è riconosciuto come uno dei migliori dischi dei Genesis è anche perché la band composta da Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford e l’appena ingaggiato Steve Hackett decise di affidarsi a un batterista semisconosciuto che dopo aver provato a sfondare nel mondo del teatro divenne musicista. E il brano di apertura, “The Musical Box”, è quasi un programma di legislatura. Maestro dei tempi dispari, pura potenza e genialità sullo sgabello, Collins era l’esecutore perfetto per le avventure scritte soprattutto da Gabriel. In anni dove il Progressive la faceva da padrone, Collins con la sua batteria scolpì nella pietra (scrivendo molte parti musicali) “The Cinema Show”, l’assurda poliritmia della sezione “Apocalypse 9/8” in “Supper’s Ready”, le altrettanto assurde sezioni ritmiche di “Back in NYC” e “Riding The Scree” del concept “The Lamb Lies Down on Broadway”. Se Gabriel era l’ingegnere filosofo e Banks era l’architetto del suono dei Genesis, Collins era la manovalanza che mostrava però già tutti i segni di quelli che sarebbero stati i “suoi” Genesis e la sua carriera solista.

Il cantante

Non c’era anima viva, forse nemmeno i quattro orfani, che avrebbe messo cinque centesimi sul futuro dei Genesis quando nel 1975 Melody Maker fece esplodere la bomba in prima pagina: Peter Gabriel saluta e se ne va. Non si perdeva solo un cantante, ma un genio. Che fare? Andare avanti, o quantomeno provarci. Quindi giù con audizioni su audizioni, voci valide e alcune improbabili, il baratro sempre più vicino, l’idea di diventare un gruppo strumentale che comincia a far capolino. Una confusione inimmaginabile. Poi un giorno Collins si ricorda che in due brani nell’era Gabriel aveva già cantato (“For Absent Friends” e “More Fool Me”) e dice “sai che c’è? Provo io”. Regalando così da un lato altri vent’anni ai Genesis, quelli che li fecero uscire dalla bolla prog e li catapultarono negli stadi. Dall’altro, un cambio di rotta lento ma inesorabile. L’esordio è l’anno seguente al gran saluto di Gabriel, con “A Trick of the Tail” dove Collins imita Gabriel quasi meglio di quanto Gabriel imitasse sé stesso. E nei capolavori del disco “Dance on a Volcano”, “Squonk” e “Mad Man Moon” c’è l’antipasto della nuova strada da percorrere. Niente più miti greci ma Emily Brontë – “Wind and Wuthering” (1976) è ispirato a Cime tempestose –, non più ‘one man show’ con una dittatura interna, ma più lavoro collettivo nella scrittura. Poi arriva il mixaggio di Seconds Out, live che testimonia la tournée del ’76, che fa imbufalire Hackett al punto da andarsene pure lui. E mentre in Inghilterra imperversava il punk, i tre Genesis rimasti incisero, con non poca ironia, … And Then There Were Three…: la chiave di volta. L’easy listening comincia a spadroneggiare, le cavalcate prog (come la splendida “The Lady Lies”) si fanno più sparute e brevi, il pop radiofonico arriva con “Many Too Many” e la celebre “Follow You, Follow Me”. Per alcuni è tutto finito: abbiamo perso i Genesis venduti al consumismo e ai gusti del becerume. Per altri iniziò un nuovo mondo: quello delle mega interviste, della televisione, dei concertoni, delle vendite spaziali. Si comincia con “Duke”, che ha ancora alcuni elementi prog a difenderlo. Si continua con “Abacab”, a parte il brano che dà il titolo al disco francamente indifendibile, si precipita con “Genesis” che comunque ha il merito di contenere la fantastica “Mama”, si va a fondo con “Invisible Touch”, apoteosi del pop anni Ottanta anche se suonato divinamente e composto da tre geni. Una virata dal prog al pop dovuta anche al fatto che le energie di Collins, mentali e fisiche, erano ormai altrove. Così come i suoi gusti.

Il solista

Sì, perché a un certo punto i Genesis cominciarono a stargli stretti. Evviva il progressive rock, ci mancherebbe altro. Ma è il 1981 e mica erano ultimi giapponesi come i Rush, capaci di pubblicare Moving Pictures o i King Crimson che incisero Discipline. Quindi Collins, reduce da un divorzio doloroso per lui ma fonte di ispirazione per almeno tre o quattro dischi, si chiude in sala d’incisione e pubblica il primo disco solista: Face Value. Sì, quello di “In the Air Tonight”, canzone che da sola vale una carriera. Nulla, ma proprio nulla a che vedere con i Genesis: pop, romanticismo doloroso, semplicità, una cover di “Tomorrow Never Knows” dei Beatles stratosferica. È fatta: lo sganciamento dal progressive è riuscito, è (ri)nata una stella. Quella che contende le vendite ai Duran Duran, quella che riempie le arene con e senza i Genesis. L’anno dopo arriva Hello, I Must Be Going, con la celeberrima cover di “You Can’t Hurry Love” delle Supremes e nel 1985 l’apice: No Jacket Required. Immediato, fulmineo, artistico nel suo essere così diretto. Con un grande ritorno: nella pietra miliare “Take Me Home” ai cori, oltreché Sting c’è pure Peter Gabriel.

Arriveranno poi il ‘Live Aid’ (luglio 1985) dove, volando col Concorde, suonerà sia a Londra sia a Philadelphia; il brano “I Wish It Would Rain” (1989) con Eric Clapton alla chitarra; e l’Oscar (l’Oscar!) per la terribile canzone del film Tarzan (1999). Giungerà il successo di uno spiantato della periferia di Londra che, mingherlino e palesemente inadatto, riuscì a conquistare il mondo.

L’uomo, oggi

Fa male vederlo seduto su una seggiola da ufficio nei video dei concerti della tournée partita poche settimane fa da Birmingham con i Genesis (nella formazione a tre), seconda reunion dopo quella del 2007. Fa male perché il palcoscenico se lo mangiava e ora non sta in piedi, e perché ogni volta che si muoveva verso la batteria per suonare le parti strumentali c’erano ovazioni di ogni sorta. Ora alla batteria che forse non suonerà mai più, c’è suo figlio Nick. Si gira spesso a guardarlo durante le parti di ‘Firth of Fifth’, ‘Duke’s End’ o ‘Behind the Lines’ che ha suonato per una vita da solo o in combo con Chester Thompson. Ha gli occhi che brillano, mentre lo osserva. Quando canta spesso si aggrappa all’asta del microfono per provare a salire a un tono che si raggiunge solo con i due coristi di spalla, sorride, ringrazia. Con una timidezza che aveva quando riempiva le arene e che ha ora nel momento di massima difficoltà, quello di una tournée con la band di sempre che, a discapito del punto interrogativo di ‘The Last Domino?’, sì, sarà l’ultima della sua vita. Non tanto per i settant’anni che ha, ma per i venti in più che tutto di lui dimostra. Saluta e ringrazia rispolverando pure brani dei fulgidi tempi di Peter Gabriel, a mo’ di ultimo gran saluto. Con la timidezza, la sincerità il mettersi a nudo che lo hanno sempre contraddistinto.