L’importanza dell’inclusione. Perché non siamo tutti uguali

Tetraplegia, cecità, sordità, malattia degenerativa, sindrome di Down: la ‘disabilità’ fa paura ma non per questo deve rimanere tabù. Anche in famiglia.

Di Sara Rossi Guidicelli

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, disponibile anche nelle cassette di 20 Minuti per tutto il fine settimana.

Anche tu «adesso che sei incinta, sei disabile, in un certo senso», mi ha detto Pietro Scidurlo mentre lo intervistavo qualche anno fa, appoggiando il quaderno sul mio ingombrante pancione. Effettivamente non potevo correre o sciare, ho pensato. E poi mi è venuto in mente: anche quando sarò anziana, non potrò più fare molte delle cose che adesso considero normali. Quando ero bambina non riuscivo a compiere gesti semplicissimi per gli adulti. Prima dell’invenzione degli occhiali, poi, non so neanche se i miei genitori mi avrebbero mai lasciata uscire di casa. E se domani avessi un incidente?

Poter scegliere

Pietro Scidurlo è co-autore di Guida al cammino di Santiago per tutti (Terre di mezzo, 2015), volume con indicazioni dettagliate di tutto il percorso per chi esegue il pellegrinaggio in carrozzella o con il bastone bianco. Quello che voleva dirmi è che essere abili è una condizione precaria e dai vaghi contorni. Come dice Danilo Forini, direttore di Pro Infirmis, «il medico è il medico, da sempre. Non c’è nessuna necessità di cambiare la maniera di descriverlo. Le persone con disabilità invece, cento anni fa le chiamavamo anormali, infermi, invalidi, poi handicappati, portatori di handicap, disabili, diversabili, persone in situazione di handicap. Ogni volta, il nome diventa inopportuno, superato. Spesso un insulto. Non sappiamo mai come definire delle persone – 1,8 milioni di svizzeri si autodefiniscono secondo la definizione di disabilità – con una situazione di vita che in realtà concerne l’Uomo dalla notte dei tempi. Siamo fragili. Ci rompiamo. E questo ci fa paura. Da qui nasce il tabù attorno al tema disabilità».

Essere abili significa poter usufruire di ciò che offre la società in cui viviamo: servizi, formazione, cultura, possibilità di esprimere il proprio potenziale umano. Una società può dirsi ricca solo se mette in grado chiunque di approfittare di ciò che offre. Poi sta al singolo accettare, scegliere, sviluppare. Disabile è chi questa scelta non ce l’ha.

A scuola

Monica Induni lavora per Progetto Avventuno, un’associazione che si impegna a favore delle persone con la Trisomia 21, sostenendo le loro inclusione e autodeterminazione. Secondo lei bisogna cambiare l’idea che ‘i bisogni speciali si risolvono in un contesto speciale’. «La famiglia è il primo luogo dove avviene l’inclusione. Se i genitori portano il bambino al parco, a casa di amici, al ristorante, stanno promuovendo la sua inclusione nella società. Poi, il primo mondo sociale in autonomia dai genitori è la scuola, che è il posto dove impari a interagire, ad accettare gli altri e a farti accettare, dove cresci come individuo parte di una società».

All’asilo nido oggi avviene già un’accoglienza senza particolari accorgimenti. A scuola poi ci sono due tipi di inclusione: uno è l’accompagnamento individuale del bambino con disabilità da parte di un operatore pedagogico per l’integrazione (Opi) all’interno di una sezione o di una classe regolare. Il numero di ore di presenza dell’Opi varia a seconda del bisogno dell’allievo, della classe e del maestro. Alcune scuole (non tutte) hanno invece sezioni inclusive, dove sono sempre presenti un docente regolare, uno di scuola speciale e 3-4 bambini con disabilità e una dozzina senza. La co-docenza a tempo pieno e la classe meno numerosa possono essere il contesto giusto per alcuni bambini, però a volte bisogna spostarsi più lontano da casa. «Tutte queste forme si stanno sviluppando adagio», dice Monica Induni. «Ma pur essendo difficile per le famiglie, questa lentezza è comprensibile: bisogna raggiungere un’inclusione di qualità, altrimenti è controproducente».

Altre forme di inclusione

Oltre la scuola, ci sono tutte le esperienze tipiche che fa ogni bambino. «Chi ha disabilità intellettiva e/o fisica ha vari incontri con specialisti che lo aiutano», spiega ancora la direttrice di Progetto Avventuno, «quindi è importante che abbia anche proposte «non apposta».

Non è sempre facile permettere al bambino di fare esperienze adeguate alla sua età se ci sono delle difficoltà, ma spesso il tutto migliora con la pratica. «Per imparare a nuotare devi entrare in piscina: non c’è altra via», dice Sue Buckley, esperta di sindrome di Down. Per questo proponiamo alle famiglie di rivolgersi al gruppo di ginnastica, teatro o calcio del paese per chiedere come si potrebbe permettere al proprio figlio di prendervi parte. Come associazione diamo supporto affinché l’allenatore o l’animatore possano ricevere risposta alle loro domande e se lo necessitano offriamo un affiancamento. Adattare il metodo educativo a un bambino che presenta difficoltà è il primo passo per capire che si può adattare un sistema a ogni bambino, così da scoprire veramente le potenzialità di ognuno».

La società non è un club esclusivo

Danilo Forini ricorda che non c’è ricetta uguale per tutti. Ci sono bambini per i quali una classe ‘regolare’ non è il posto migliore dove sviluppare conoscenza, abilità, relazioni. Il meglio a volte risulta essere una classe ‘speciale’, un luogo protetto e più silenzioso, con un programma apposta.

Lo stesso discorso vale per la formazione e l’entrata nel mondo del lavoro. Meglio un alloggio in autonomia o in istituto? Meglio un posto di lavoro in un laboratorio protetto o presso una ditta esterna? Dipende. Avere ogni possibilità di scelta è meglio che disporre unicamente di una normativa rigida. «Abbiamo bisogno di esperienze di inclusione», spiega Forini. «Abbiamo bisogno di ripensare a tutta la nostra società, come luogo dove ognuno ha il diritto di partecipare. Ogni persona esclusa è una perdita per tutti gli altri». E come fare? Ci sono due muri da abbattere: quelli fisici e quelli mentali. Una città senza scalini è più comoda per passeggini, carrozzelle, bastoni. Ma ancora può resistere il muro della paura. La paura del diverso.

Dare spazio alla parte positiva

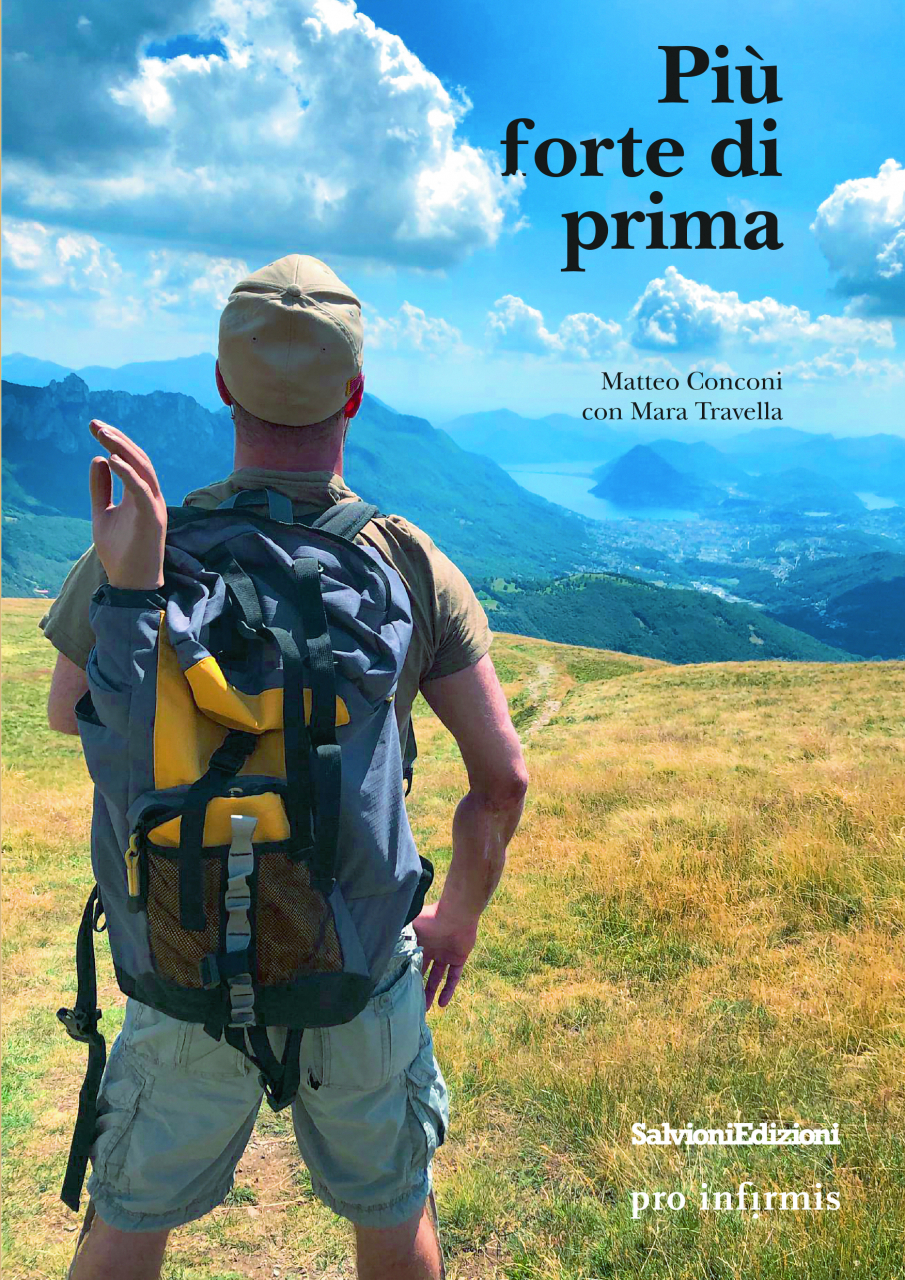

La nozione di identità è importante per ognuno di noi. «Una persona con una disabilità deve lottare con quello che non va e deve lottare per ricordarsi di tutto quello che va», dice ancora Forini. Come ha scritto anche Matteo Conconi, nel suo bel libro Più forte di prima (SalvioniEdizioni, 2019), dopo aver imparato a infilarsi da solo una maglietta senza un braccio, farsi la doccia, andare in palestra e compiere gli stessi esercizi di prima, tornare a lavorare, avere una casa propria, prendere la patente della macchina, bersi una birra, smettere con gli antidolorifici, si è accorto che la cosa più importante era questa: «Guardarmi allo specchio e apprezzarmi per come sono». Il traguardo più grande è la sicurezza in sé stessi.

Tutti abbiamo mille difetti, ma delle nostre qualità ci ricordiamo? Aiutiamo gli altri a ricordarsi delle loro? Oggi nei centri di riabilitazione si lavora anche su questo: il rafforzamento dell’identità, che è composta da tante cose, essere madre, padre, avere una professione, dei talenti, capacità relazionali, simpatia ecc. «Chi è più disabile per esempio: io che nonostante la carrozzina faccio quattro volte il Cammino di Santiago oppure uno che può camminare ma ha paura di uscir di casa?», mi aveva chiesto alla fine Pietro Scidurlo. «Spero che un giorno non si parli più di disabilità né di barriere architettoniche; io ho delle caratteristiche, tra cui i capelli rossi e la carrozzina per spostarmi».

IL DIBATTITO – Salute e a tutti i costi?

Secondo Robert F. Murphy, autore di Il silenzio del corpo. Antropologia della disabilità, c’è prima di tutto il problema dell’ordine. L’essere umano tenta in tutti i modi di costruire un ordine nel caos della vita sociale perché ne ha bisogno. La malattia, però, come le diversità e le limitazioni del corpo, rompe questa illusione di paradiso: è lo strappo nel fondale di carta, come diceva Pirandello quando voleva spiegare che ‘al teatro vecchio non crede più nessuno’. Non dobbiamo più ‘fare finta’, possiamo fare per davvero, perché è più bello. Robert F. Murphy è un antropologo che all’apice della sua carriera diventa tetraplegico e decide di osservarsi e scrivere un libro sulle condizioni socioculturali delle persone disabili. La prima cosa che nota sono le relazioni tese tra portatori di handicap e persone normodotate. Lui sente di dover scherzare e stare allegro per non mettere in imbarazzo gli altri. Vuole far dimenticare il suo essere diverso, perché chi è diverso, scrive, «non è prevedibile e quindi fa paura».

Danilo Forini, direttore di Pro Infirmis, ritiene sia ‘normale’ (e sorride perché non gli piace questa parola) comportarsi con reticenza di fronte a chi non conosci: «È solo l’abitudine, è l’incontro che ti fa superare la paura. Vedi una persona cieca che vuole attraversare la strada e tu non sai se devi aiutarla. L’unica cosa che puoi fare è chiederlo a lei. Così la seconda volta che la incontri sai già come comportarti, non hai più quell’imbarazzo e la saluti come saluti chiunque. Nel frattempo, hai abbattuto un muro». Poi, la volta dopo, si può parlare d’altro. Perché c’è molto altro.

Murphy compie uno studio straordinario, in cui svela che dietro a quel muro, dietro a quel fondale di carta, si nascondono molte categorie di persone che si sentono – senza motivo – vergognose e colpevoli: disabili, disoccupati, donne divorziate, indigenti, stranieri, anziani. Attraversano il tempo con l’impressione di un’etichetta stampata in fronte.

Ma cosa sarebbe il mondo, se fosse composto soltanto da una gioventù sana e perfetta, senza paure o debolezze? Di certo non sarebbe il nostro, di mondo, ma sarebbe forse soltanto una banale, ingannevole pubblicità.