Benvenuti nell’era della post-verità

Esempio lampante ne sono gli Stati Uniti, ma non solo, dove la verità è secondaria e alla realtà si preferisce l’ideologia

Di Fabiana Testori

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione

Nella nostra contemporaneità, la verità è di secondaria importanza, su di essa prevalgono sensazioni ed emozioni. Si predilige quindi l’ideologia alla realtà, andando ben oltre la propaganda, catalizzata soprattutto dai social network. La verità è assoggettata al potere, riplasmata e manipolata per trasformare i cittadini elettori in sudditi, mettendo a serio rischio la democrazia. Tutto il mondo sta facendo i conti con il fenomeno della post-verità, di cui l’esempio più attuale (e lampante) sono gli Stati Uniti.

Quanto ci importa della verità? Potremmo cominciare con questa semplice domanda, la cui risposta, però, tanto semplice non è. Se lo fosse, alla Casa Bianca, in questo momento, non andrebbe in scena la Commedia dell’arte con il suo buffone di corte incipriato d’arancione.

Buffone di corte che, ben inteso, la maggioranza degli americani ha scelto democraticamente (e per la seconda volta) come quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti, chiudendo più di un occhio su qualsiasi baggianata espressa: “They’re eating the dogs/they’re eating the cats/they’re eating the pets of the people who live there” – parlando degli immigrati di Springfield, Ohio – “Mangiano i cani, mangiano i gatti, mangiano gli animali delle persone che vivono lì”, resta indimenticabile, non è vero?

L’arte della disinformazione

Quelle successive (di fesserie), espresse da “The Donald” già ormai in veste ufficiale (e, precisiamo, con indosso sempre un completo consono alla carica) sono incalcolabili, fanno le pagine dei giornali tutti giorni e si possono chiamare in tanti modi: idiozie, bugie, falsità, fandonie oppure, in chiave più moderna, fake news, notizie false, le quali caratterizzano il biotopo in cui galleggiamo tutti, quello del mondo della post-verità (traduzione italiana dell’espressione inglese post-truth). Già nel 2016, periodo della prima campagna elettorale del tycoon, organizzata e costruita ad arte sulla disinformazione, l’Oxford English Dictionary eleggeva il termine post-truth parola dell’anno, cioè quella condizione secondo cui, in una discussione relativa ad un fatto o ad una notizia, la verità viene considerata di secondaria importanza, perché a dominare sono le emozioni e le sensazioni suscitate, senza alcuna analisi sull’effettiva veridicità di quanto raccontato (fact-checking).

L’ideologia prevale sulla realtà

Come ha spiegato il professor Lee McIntyre, ricercatore al Centro di filosofia e storia della scienza all’Università di Boston, docente di etica all’Harvard Extension School e autore nel 2018 del saggio Post-verità (Ed. UTET Università), che le persone mentano o che la politica utilizzi la propaganda per i propri fini non è di per sé una novità, ma la post-verità va oltre, prediligendo l’ideologia alla realtà. Secondo McIntyre quando si mente si tenta di convincere l’altro che quanto si sostiene sia vero, ma nella post-verità questo non sembra necessario, dato che basta imporre la propria visione con vigore, indipendentemente dai fatti.

Il pugno di ferro insomma, caricato di concetti semplici, accattivanti e di forte impatto emotivo. È in questo modo che la post-verità prende vita, quando preferiamo credere alle cose che più si accordano alla nostra mentalità, ai nostri valori o pregiudizi, senza preoccuparci se esse siano fondate oppure no (detta anche fallacia del cherry picking). Oggigiorno tutto questo viene amplificato all’ennesima potenza grazie ai social network, alla velocità delle notizie che corrono sulla rete e che nessuno si prende la briga di verificare.

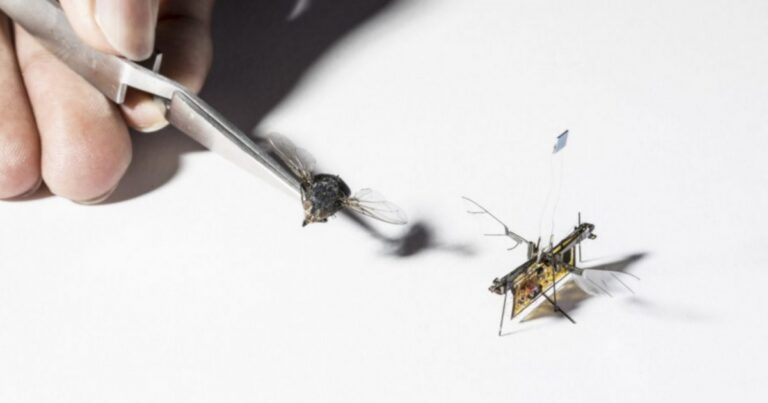

I fatti vengono storpiati, gonfiati, manipolati oppure semplicemente creati dall’intelligenza artificiale e poi diffusi su internet senza menzionare alcuna fonte. Inoltre, sulle reti sociali (tutt’oggi un parco giochi senza regole), le persone si riuniscono soprattutto su base ideologica e quella che una volta era la discussione circoscritta al perimetro del bar si estende a macchia d’olio grazie agli algoritmi, trasformandosi in “notizia”, “fatto”, “certezza”.

© Wikipedia

Lee McIntyre

Analfabetismo funzionale e di ritorno

Nel 2016, quindi ben nove anni fa, il Reuters Institute nel suo Digital News Report aveva evidenziato come in Europa (in particolare Francia e Germania) solo il 6-10% delle persone coinvolte nella ricerca utilizzasse i social come fonte principale di notizie. Il 19-21% si informava attraverso altri siti internet. Negli Stati Uniti invece, le percentuali salivano: il 15% degli intervistati faceva capo alle sole reti sociali, mentre il 27% ad altre fonti digitali.

Nel tempo questi dati sono inevitabilmente cresciuti ovunque, un po’ per lo spazio sempre maggiore occupato dai social network nella vita delle persone, un po’ per l’abbandono della carta stampata, un po’ perché molti giornali autorevoli, anche in formato digitale, sono a pagamento, un po’ (ed è incontestabile) perché la gente legge sempre meno, si informa male e, in molti casi, non è più in grado di consacrare più di qualche secondo d’attenzione alla lettura di una notizia, anzi, in molti casi, preferisce guardare un video sui social, la cui matrice è dubbia, per “sapere” quello che accade nel mondo. L’analfabetismo funzionale e quello di ritorno rappresentano una realtà in preoccupante ascesa e l’ultimo rapporto PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) del 2022-2023, promosso dall’OCSE, non lascia spazio ad interpretazione.

Instabilità democratica

Il passo è breve. Se la qualità dell’informazione è compromessa, o semplicemente se l’interesse per dell’informazione veritiera, basata su studi, ricerche e fonti certe scema, perché altri canali di notizie ci sembrano meno impegnativi e più divertenti, la stabilità politica viene compromessa anch’essa, in una concatenazione invisibile, ma profondamente dannosa per le democrazie. Nella nostra realtà, imbevuta di post-verità e i cui rimandi alla distopica opera orwelliana non sembrano più così paradossali, sta succedendo esattamente questo (nelle scuole di molti Stati americani a maggioranza repubblicana il celebre romanzo 1984 è bandito).

© Keystone

George Orwell, autore, fra gli altri, di ‘1984’

Quando si subordina la verità alla politica, quando in pochi detengono la proprietà e la gestione dell’informazione e quando alla massa, ai cittadini elettori, questo non sembra interessare, nascono le autocrazie e poi i totalitarismi. In un altro libro che tutti dovrebbero leggere, Le origini del totalitarismo (1951), Hannah Arendt, fra i più influenti teorici politici del XX secolo, lo scriveva chiaramente: “Il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l’individuo per il quale la distinzione fra realtà e finzione, fra vero e falso non esiste più”. È così che vincono le bugie, le “fake news”.

© Keystone

Hannah Arendt

Un orizzonte cupo

Il quotidiano statunitense The Washington Post ha calcolato che Donald Trump, già all’epoca del suo primo mandato, mentiva senza sosta. Nel solo primo anno di presidenza aveva espresso ben 2’140 affermazioni fuorvianti o vere e proprie falsità per una media di 5,9 “bugie” al giorno.

Ai cittadini americani questo non sembrava e non sembra importare, così come non interessa nemmeno a molti sostenitori di Trump in Europa, gli stessi che difendono con forza le teorie cospirazioniste, che non vedono di buon occhio né il corpo medico, né i vaccini, che screditano le tradizionali fonti di informazione, i giornali e le università. Abbandonando verità e razionalità l’orizzonte si fa cupo.

Lo ha confermato preoccupata una delle menti più acute dell’analisi storica e politica del nostro tempo, Anne Applebaum, storica e giornalista, nonché Premio Pulitzer nel 2004 e autrice del recente saggio Autocrazie. Chi sono i dittatori che vogliono governare il mondo (Ed. Mondadori, 2024). In occasione di un’intervista alla CNN, Applebaum, parlando proprio della nuova guerra di propaganda e dei pericoli della disinformazione sul mondo libero li ha definiti la più grande minaccia alla democrazia: “Credo che sia il fulcro di una delle peggiori crisi della democrazia americana di questo secolo, certamente degli ultimi decenni. Se non riusciamo ad essere concordi su quanto è successo ieri, allora come possiamo scriverne delle leggi? Se non condividiamo la stessa realtà nella democrazia, come possiamo dibattere, come possiamo organizzare il mondo?”. Vien quindi da chiedersi: come arginare la post-verità? A quali strategie appellarsi?

Protezione e accesso al sapere

La prima e la più scontata resta evidentemente la protezione e l’accesso al sapere, poi considerare unicamente fonti verificate e attendibili, coltivare letture di spessore, siano esse stampa autorevole o saggi, in mancanza di fonti certe attribuire ai social media un’unica funzione: quella ricreativa e, ovviamente, applicare a tutto il flusso informativo che ci sommerge la cosiddetta “scientific attitude”, poiché la scienza si basa su fatti dimostrati e non prescinde mai dai dati oggettivi. L’essenza stessa della scienza è il pensiero critico, cioè l’esatto opposto della post-verità.

© Depositphotos