Joe Jackson: New York di giorno e di notte

Note sparse su un cantautore che ha fatto e ha visto mezza storia del pop. Uno “strambo”, musicalmente eccentrico, stilisticamente originalissimo…

Di Beppe Donadio

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione

“E quando morirò, e andrò nel paradiso del Puro pop, gli angeli si raduneranno intorno a me e mi chiederanno tutta la storia della mia vita, e di quel mio favoloso suono. Ma so che poi mi fermeranno, proprio mentre comincerò a scorrere ogni singola riga, e mi diranno: “No, per favore, non l’intero dannato album, nessuno ormai ha così tanto tempo. Ti prego: solo il singolo di successo…”.

Nel paradiso del Puro pop gli angeli, così come le radio da tanto tempo, non sanno più che farsene dell’intera discografia di un artista. Più o meno trent’anni fa, Joe Jackson lo aveva già capito. “Per favore, solo il singolo di successo”. ‘Hit Single’ appare su Laughter & Lust, album del 1991 che non contiene hit single e che per lungo tempo è stato il testamento cantautorale di David Ian ‘Joe’ Jackson, polistrumentista e singer songwriter britannico che la moderna classificazione mette in un generico ‘pop’ ma che negli anni 80 – quelli di Elvis Costello e Graham Parker – riempì la forma canzone di ogni influenza possibile e immaginabile, fatta propria durante la gavetta nei multietnici locali londinesi, ancor prima durante un’infanzia popolata da vinili, beni di rifugio per molti outsider, e nei giorni da studente alla Royal Academy of Music, popolata da futuri autori di hit single.

‘Weirdo’

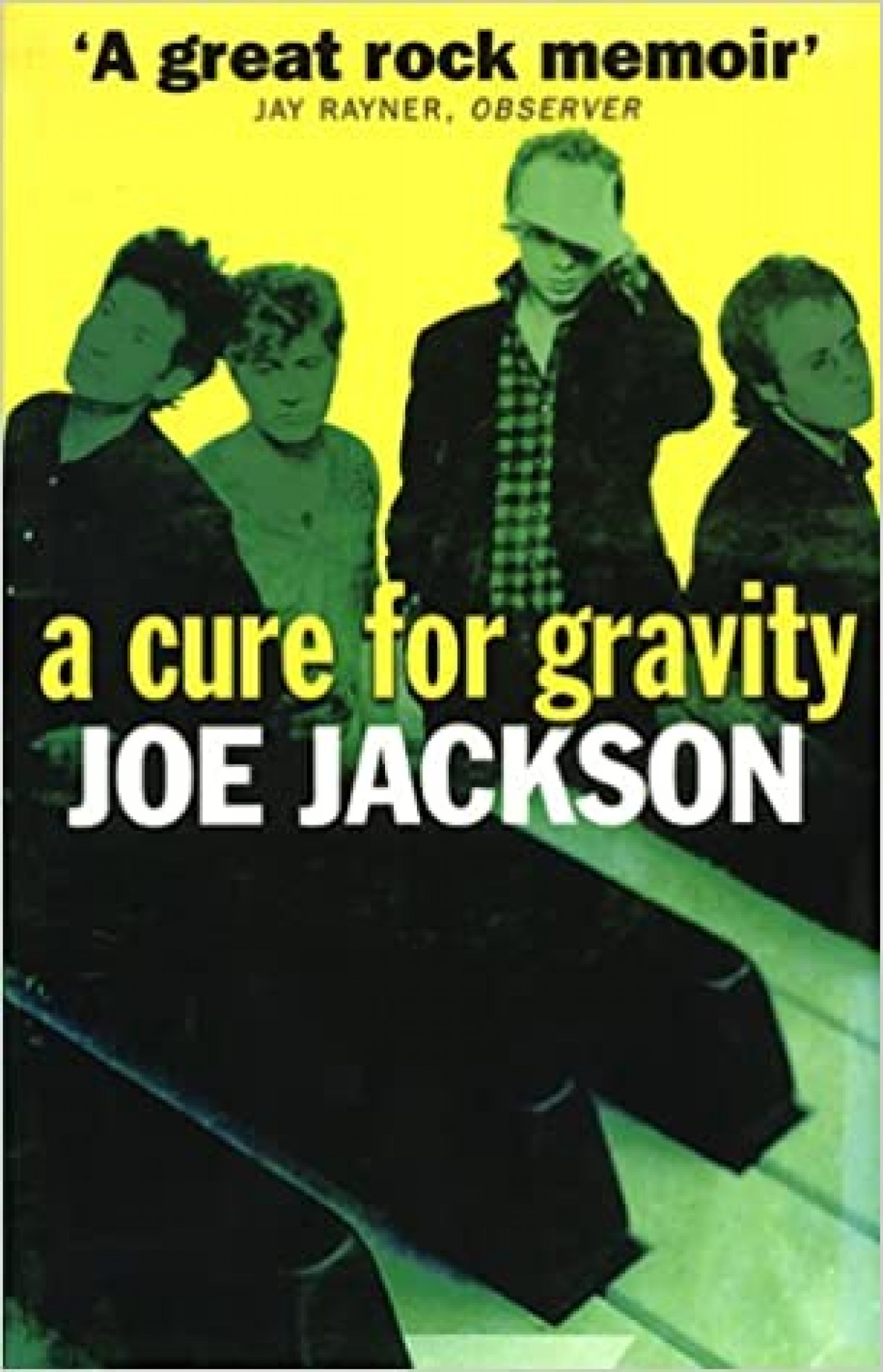

“Aveva occhi bellissimi, pensavo, ma sull’acconciatura doveva lavorarci”. È Annie Lennox a inizio anni 70, nello stesso conservatorio di Joe Jackson. È un passaggio da A Cure for Gravity, autobiografia di quest’ultimo che va dalla culla fino al successo di Look Sharp (1979), poco più di trecento pagine che sono insieme un corso di musica, una guida all’ascolto e la storia della rivincita di un weirdo (strambo).

Di salute sempre cagionevole, paonazzo in volto, palesemente non bello, cronicamente timido, costantemente bullizzato, il piccolo Joe ebbe nell’eroe dei fumetti Dan Dare, pilota del futuro, la prima di molte sue vie di fuga: “Da bambino avevo la sensazione che per qualche oscuro motivo ero rimasto imprigionato nel posto sbagliato con la famiglia sbagliata. Ero sicuro che i miei genitori fossero esploratori, attori, o gente del circo, e che un giorno sarebbero tornati indietro a prendermi”. Nei suoi childhood years, “il bambino che scriveva storie” (appellativo dato dal vicinato) era cresciuto a pane e Stravinsky anziché a pane e Beatles, per abbracciare poi tutto, fino al jazz, smontando uno degli assunti della working-class life d’Oltremanica: “Soffrire, stoicamente”. Così come accaduto a tanti weirdos, la musica avrebbe trasformato quel giovane disadattato cresciuto a Portsmouth, città di portuali sulla Manica, in un brillante artista.

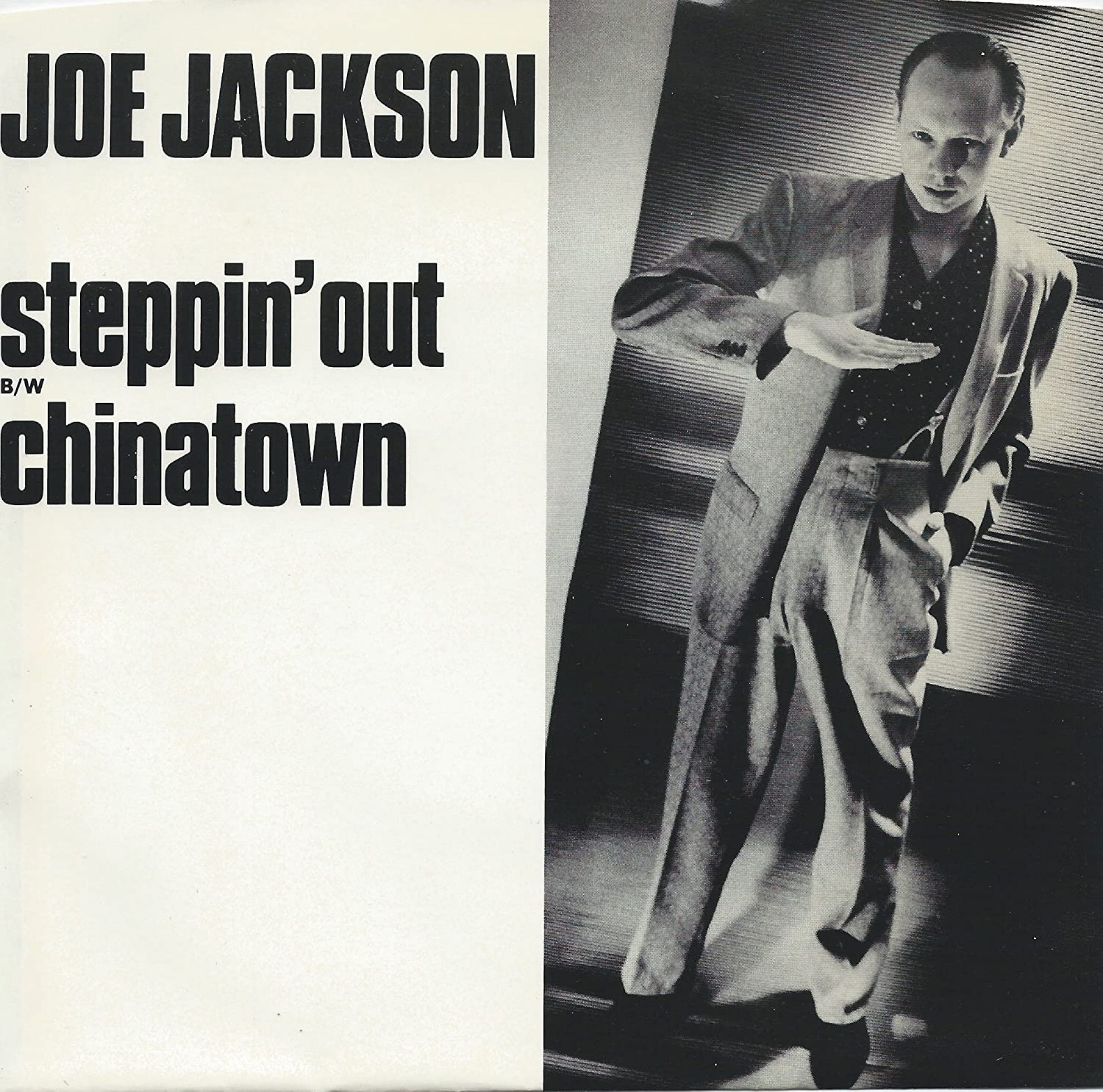

‘Me babe, steppin’ out / Into the night, into the light’

Chissà quale canzone vorranno ascoltare gli angeli nel paradiso del Puro pop da Joe Jackson quando questi passerà a miglior vita. Forse gli chiederanno di ‘Steppin’ Out’, singolo uscito il primo ottobre di quarant’anni fa, terzo estratto da un disco pubblicato nell’estate dell’82 e intitolato Night and Day, omaggio allo standard di Cole Porter che ispira il titolo, ma omaggio anche a George Gershwin e Duke Ellington dei quali l’autore è devoto. Un tributo che si estende alla città di New York tutta, vissuta di giorno (lato uno) e di notte (lato due).

Con l’artista ritratto in poche linee dal caricaturista Philip Burke in copertina, la New York di giorno è ritmica nel risveglio in un nuovo mondo, nel mezzo strumentale intitolato ‘Another World’; è frenetica in una ‘Chinatown’ tutta latin; latin è pure ‘Target’, sul logorio della vita moderna (cit.); moderatamente apocalittica è ‘T.V. Age’, cantata à la David Byrne. Con ‘Steppin’ Out’, ultima traccia del lato A, Night and Day si tuffa “into the night, into the light”, nella notte e nella luce della città che non dorme mai, catturandone in eterno il crepuscolo. Quel tema di pianoforte contemporaneamente acustico ed elettrico, doppiato dal glockenspiel e impastato da un organo Hammond, unito a pochi colpi di rullante e a un giro di basso palesemente disco ma senza volgarità, valsero al suo autore una nomination al Grammy per il Disco dell’anno e una alla Miglior performance vocale pop maschile.

‘Steppin’ Out’ non fu mai una numero uno, ma su quella canzone, a ogni (sempre più) rara emissione radiofonica, i bambini – i bambini del 1982 – fanno ancora ‘oh’. Sul lato B, la notte ha le dinamiche di coppia (personali) cantate in ‘Breakin’ Us In Two’; c’è poco ottimismo in ‘Cancer’ (“Tutto provoca il cancro, non c’è cura, non c’è risposta”) e tanto meno in ‘Real Men’, in cui ci si chiede chi siano i veri uomini, se siano davvero quelli che fabbricano pistole, che vanno in guerra o a prostitute. Il limbo di sessualità descritto più tardi in ‘Gravità zero’ ha un corrispettivo nella canzone e nel video annesso, scampolo del mondo gay sin troppo avanti per il 1982.

Su Night and Day, alla fine, arriva la più apocalittica delle visioni di Joe Jackson. S’intitola ‘A Slow Song’, è stato ed è il brano di congedo di molti suoi tour, canzone lenta (lo dice il titolo) su chi è “brutalizzato dai bassi e terrorizzato dagli alti”, alla ricerca di un po’ di pace nella frenesia imposta da nuove, prevaricanti figure venute a prendersi la scena: “Sono stanco dei Dj, perché è sempre quello che decidono loro?”.

Parte seconda, anzi no

Sulla copertina le Twin Towers ancora in piedi; all’interno, la decadente ‘Glamour and Pain’ (con richiami da ‘Steppin’ Out’) è affidata alla voce della drag queen Dale Devere; la decadentissima ‘Love Got Lost’, invece, all’interpretazione della musa Marianne Faithful. Night and Day II esce nell’anno Duemila senza rinverdire i fasti del primo capitolo. Nemmeno qui c’è un hit single, ma Joe Jackson ha smesso di cercarne da un pezzo. Nel continuum creato da brevi inserti percussivi che fanno dell’album una sorta di traccia unica, brilla il non-singolo ‘Happyland’ , cinque minuti d’impareggiabile sospensione armonica ispirati dal rogo del locale Happy Land, nel Bronx, che nel marzo del 1990 costò la vita a un’ottantina di giovani honduregni. L’autore considera questo secondo capitolo su New York il suo disco più sottovalutato, poiché scambiato per il sequel di quello dell’82 (ma è lui ad averlo chiamato Night and Day II, mica noi).

UNA CARRIERA IN SETTE (E PIÙ) DISCHI

‘Look Sharp’ (1979) / ‘I’m the Man’ (1980)

I due dischi di un colto ‘angry young man’ per il quale, a inizio carriera, ‘post-punk’ è solo una mera definizione spazio-temporale.

‘Jumpin’ Jive’ (1981)

Prima degli Stray Cats e della Brian Setzer Orchestra, molto prima di Sergio Caputo, un salto dalla new wave a Louis Jordan e Cab Calloway per cantare i classici degli anni 30 e 40 con voce e attitudine da punk. Discograficamente spiazzante, primo atto del cosiddetto retro-swing revival.

‘Big World’ (1986)

Registrato dal vivo a New York, pubblicato senza sovraincisioni e senza applausi (chiedendo al pubblico di applaudire molto dopo la fine del brano). Uscì in doppio vinile (al prezzo di uno soltanto) con tre lati incisi e un quarto riportante la scritta ‘Non c’è musica su questo lato’. Insieme al relativo Live in Tokyo, il video di un concerto giapponese del tour, è tutta (Big) world music.

‘Laughter & Lust’ (1991)

“Pensavo di avere fatto la cosa più vicina al pop commerciale, il disco che tutti avrebbero amato”. Era il suo 11esimo album, un mezzo fiasco negli Stati Uniti (meno in Europa) cui fece seguito un lungo blocco dello scrittore. Da rivalutare, cominciando da ‘The Obvious Song’, elegante protest-song.

‘Symphony No. 1’ (1999)

I quattro movimenti della sua prima e ultima sinfonia sono affidati, tra gli altri, a una manciata di jazzisti tra cui Terence Blanchard e Robin Eubanks, alla fidata percussionista Sue Hadjopoulos e al virtuoso della

chitarra Steve Vai. È così che Joe Jackson riceve il suo unico Grammy, per un album non di canzoni.

‘Summer in the City/Live in NY’ (2000)

Quando le cose funzionano anche in tre, pianoforte-basso-batteria, con omaggio al (da poco) defunto Ramsey Lewis di ‘The In Crowd’, sempre con il fido Graham Maby al basso elettrico e Gary Burke alla batteria.

‘The Duke’ (2012)

Più o meno trent’anni dopo ‘Jumpin’ Jive’, è l’omaggio a Duke Ellington calato nel Joe Jackson sound che include ogni cosa, anche Iggy Pop in ‘It Don’t Mean a Thing (If I Ain’t Got That Swing)’. I puristi del jazz la pensino come credono.

… e per chi ne volesse sapere di più (molto di più) ecco una buona lettura. Edita anche in italiano, ma questa copertina fa molto più “britisch” (you know what I mean, don’t you?).