Pedala Cosette, veloce come il vento

Sono andata alla ricerca della prima ciclista svizzera che ha preso parte a competizioni ufficiali; con buona pace di chi voleva negarglielo perché donna

Di Clara Storti

Pubblichiamo un contributo apparso su ticino7, allegato a laRegione

Ciascuno scrive la propria storia come meglio crede, come meglio può, con le aspirazioni che sente e con i mezzi che ha e Cosette Québatte parte della sua strada l’ha tracciata con i tubolari. Parrà nulla di eccezionale, se non fosse che è considerata la pioniera del ciclismo femminile svizzero di competizione.

Appoggiata alla bicicletta rossa e bianca, come la maglia che porta, lo sguardo fisso nell’obiettivo, la sedicenne Cosette sa una cosa sola, ma di quella è sicura: vuole correre con la bici. Nient’altro che pedalare. Pedalare forte e mettersi in gioco, non per correre più veloce delle altre, ma per vincere i propri limiti, fisici e mentali. Prima dei suoi ha però dovuto abbattere quelli degli altri partendo per la Germania a bordo di una Topolino.

Era l’estate del 1966.

© Cosette Québatte

Cosette appoggiata alla sua Allegro Special, a Les Verrières nel 1966

Da una cartolina a un viaggio in treno

Dopo aver tentato invano di contattarla per telefono – per poi scoprire che non risponde ai numeri sconosciuti –, ho scritto a Cosette Québatte, ciclista svizzera, una cartolina con delle sardine e una richiesta di intervista. Pochi giorni dopo, la settantaquattrenne mi ha telefonato e, dopo esserci accordate, mi sono messa in viaggio, direzione Les Verrières.

La lunga trasferta in treno scorre in un paesaggio brumoso; oltre trecento chilometri e sei ore di corsa lungo la diagonale del Paese per arrivare in un altro mondo: nel profondo Ovest della Svizzera, ai limiti del Canton Neuchâtel e a poche centinaia di metri dal confine con la Francia, in una regione rurale dove stazionarono i Bourbaki e i rifugiati polacchi della Seconda guerra mondiale, che contribuirono a costruire le strade, lì come altrove in Svizzera, le stesse su cui sfreccerà Cosette in sella alla sua bicicletta.

Arrivo a destinazione poco prima della una di pomeriggio. Mantenuta la promessa di venire alla fermata del bus a prendermi, con Cosette mi incammino verso casa sua, dove, quarta di sei figli, è nata nel 1950 e i cui «muri avrebbero molte storie da raccontare». In origine, ha poco più di cento anni, era un lazzaretto che i coniugi Québatte – «mio papà era controllore alle Ferrovie federali; mia mamma si occupava della casa e di noi figli» – hanno comperato e che, anni dopo, Cosette ha a sua volta acquistato. Vive là da sempre.

In una sala del colore caldo del legno, punteggiata di piante smeraldine, la mia ospite mi invita a prendere posto a tavola con gli asfodeli. Dal forno si spande un buon odore di gratin di patate e formaggio, frammisto al profumo di aglio orsino tritato fresco. Dopo aver ringraziato Dio con una preghiera, Cosette mi invita a pranzare. Nel frattempo chiacchieriamo del più e del meno: di sua mamma che ha accudito amorevolmente fino alla morte; della bravura di Lara Gut; del bel giardino che contorna la casa in cui trovano spazio alcune betulle e un orto – altra sua passione –, dove coltiva verdura, frutta e fiori che raccoglie in mazzi e regala. Una sfoglia alle prugne casalinga chiude il pasto e all’ultimo boccone le chiedo se posso registrare, così da non perdermi neppure una virgola…

In sella

Lo sport e la fatica sono sempre stati compagni della jurassienne, così citata nelle cronache sportive di poco meno di sessant’anni fa. Insieme a uno dei suoi fratelli, ha iniziato con lo sci di fondo in una squadra di maschi e, a tredici anni, «dopo letture appassionate di articoli sul ciclismo femminile», aveva chiesto ai suoi genitori una bicicletta da corsa. La desiderava per battersi con sé stessa, con i suoi muscoli, «per andare oltre i miei limiti. Allora – ricorda – non era una spesa di poco conto, una bicicletta costava diverse centinaia di franchi, tanto quanto un mensile. Però, mia mamma e mio papà, vedendo il forte desiderio, la motivazione e la dedizione, mi accontentarono». Erano gli anni degli stagionali italiani che facevano girare la testa alle ragazze e, rammenta sorridendo, nonostante fosse una ragazzina e non le interessassero, seppur «charmants», i suoi genitori erano ben felici che si impegnasse nello sport senza dare preoccupazioni. Con la sua nuova bicicletta da corsa, si allenava almeno tre giorni a settimana, facendo ogni volta dei tour di una cinquantina di chilometri, «che raccontavo a mia madre solo una volta rincasata. Non l’avvisavo mai prima di uscire, non volevo che stesse in pensiero».

Gli allenamenti però non bastavano, Cosette voleva di più: voleva misurarsi con le gare su strada, «ma il ciclismo femminile, quello di competizione, in Svizzera era proibito. Il destino delle donne era imparare a cucinare, pulire, cucire, stirare… mestieri utili a mandare avanti casa e famiglia». Tenace e motivata, non si è data per vinta e, dal 1964, ha scritto più volte all’anno alla Federazione svizzera di ciclismo, che ripetutamente le ha negato la licenza necessaria per partecipare alle gare, perché appunto donna. «Si dice che siamo un Paese all’avanguardia, ma allora eravamo molto indietro… Era un’ingiustizia sentirsi dire “lei non ha il diritto, punto”. Era terribile». Non sono passati molti decenni, ma negli anni Sessanta (e parte dei Settanta) in Svizzera la disciplina ciclistica era appannaggio esclusivamente maschile. E, nonostante suscitasse curiosità e avesse i suoi sostenitori, agli inizi, la giovane corridora era più spesso guardata di sbieco da colleghi uomini, medici sportivi e da parte dell’opinione pubblica, che ritenevano il ciclismo competitivo uno sport estremamente duro per le donne, che tutt’al più avrebbero potuto andarci a passeggio.

Contro la logica prestabilita

Era la metà degli anni Sessanta e all’orizzonte c’erano i Campionati del mondo di ciclismo su strada in Germania, organizzati dall’Unione ciclistica internazionale (Uci). Con l’aiuto del Vélo club di Fleurier, cui era affiliata, si è rivolta all’Uci, «che mi ha concesso una licenza internazionale pochi giorni prima delle gare. Ero emozionatissima». In Germania, a Nürburgring, ci è arrivata a bordo di una Fiat Topolino. «È stata un’avventura: abbiamo viaggiato durante la notte, io stavo sul sedile posteriore insieme al presidente del club, il passeggero accanto all’autista ha fumato il sigaro tutto il tempo». Dopo tante, scomode ore di viaggio, il macinino è giunto a destinazione, lasciando ben poco riposo prima della corsa. La Federazione elvetica non ha poi perso l’occasione di metterle i bastoni fra le ruote e, non riconoscendole il ruolo di atleta elvetica, ha posto il veto sull’uso di una divisa ufficiale, «ma io avevo una maglia rossa con croci bianche cucita da mia mamma – dice con emozione –! Lei era sempre al mio fianco, anche se allora non mi rendevo conto di quanto mi spalleggiasse». La competizione non si è coronata col podio, ma la vittoria per Cosette era un’altra: «Partecipare alla corsa era tutto ciò che volevo, essere al via con donne che ammiravo. Ne ero fiera».

Per me non era una questione politica, né sociale, né di genere. Io volevo solo correre in bici…

Nell’inverno del Sessantasei, la jurassienne ha continuato a praticare sci di fondo e con il nuovo anno e temperature più miti ha anche ripreso gli allenamenti ciclistici. Era in contatto con la squadra di Digione, dall’altra parte del confine, con cui si preparava. «Prendevo il treno alle 6 del mattino, correvo e poi la sera rientravo a Les Verrières. Ho anche gareggiato in Bretagna, Pirenei, Alsazia, Francia centrale… è stato un periodo magnifico di cui conservo ricordi molto belli».

Poi il colpo di scena: era il luglio del Sessantasette e dalla Federazione svizzera è arrivato l’invito a partecipare ai Campionati del mondo di ciclismo su strada in programma a fine agosto a Heerlen, in Olanda. Dalla Federazione, la ciclista ha ricevuto la maglia ufficiale, ma… «era tutto a mie spese: viaggio, hotel, pasti». Insomma un invito dimezzato. È stata ancora una volta la madre a sostenerla e aiutarla: «Siamo partite insieme; mia mamma ha guidato per circa 600 chilometri. Poi, una volta arrivate, abbiamo fatto campeggio».

© Cosette Québatte

Con la maglia del Vélo club Fleurier

Gli incidenti, la bici al chiodo

Nel momento in cui sembrava andare tutto liscio, la sua carriera sportiva ha subito una prima battuta d’arresto dopo un rovinoso incidente in bicicletta che ha richiesto l’ospedalizzazione e la riabilitazione. «Il braccio sinistro era piuttosto compromesso, non riuscivo più a distenderlo e a prendere il manubrio. E non potevo allenarmi». Era la primavera del ’68, quando ha ricevuto il Prix du mérit sportif neuchâtelois e un nuovo invito dalla Federazione per i Campionati che si sarebbero svolti a Imola. Tuttavia, a quella competizione l’allora diciottenne, operata dieci giorni prima, a malincuore, non ha preso parte e ha comunicato la sua assenza alla Federazione. Qualcosa è però andato storto, la comunicazione non è giunta a destinazione… «pour moi c’était fini!». Da allora, la Federazione non risponderà più alle sue richieste, tagliandola fuori dalle competizioni.

La sua storia ciclistica, da lì, si è scapicollata in una corsa sempre più incalzante verso il capolinea. Negli anni Settanta ha vissuto in Francia e, soprattutto, in Belgio per poter continuare a correre, lavorando part-time. «On ne pouvait pas gagner sa vie en faisant du vélo»: non avendo lo statuto di sportiva professionista ha infatti dovuto guadagnarsi la pagnotta e lo ha fatto svolgendo una professione d’ufficio, grazie al diploma federale. Una decina di anni dopo, la seconda battuta d’arresto: un grave incidente automobilistico, che le è costato la patente, la spinge a mollare l’agonismo. Erano gli anni Ottanta, quelli che hanno visto nascere il ciclismo svizzero femminile di competizione, là dentro Cosette non ha però trovato il suo spazio. L’ambiente era ostile, le cicliste si giocavano tiri mancini… «Una volta, poco prima del via alla gara, mi è capitato di ritrovarmi le ruote completamente sgonfie…». Inoltre l’ambiente non le piaceva più: un po’ per le storie di doping, un po’ per gli imbrogli; era un contesto avvelenato che rendeva le competizioni malsane… Alla fine, con la delusione nel cuore, si è detta che «se quella era la bici, allora non ne valeva più la pena». Cosette non aveva comunque smesso di allenarsi, lavorava fra Neuchâtel, Fleurier, Zurigo, Bienne e faceva rientro alle Verrières nei fine settimana, per fare qualche lavoro alla casa.

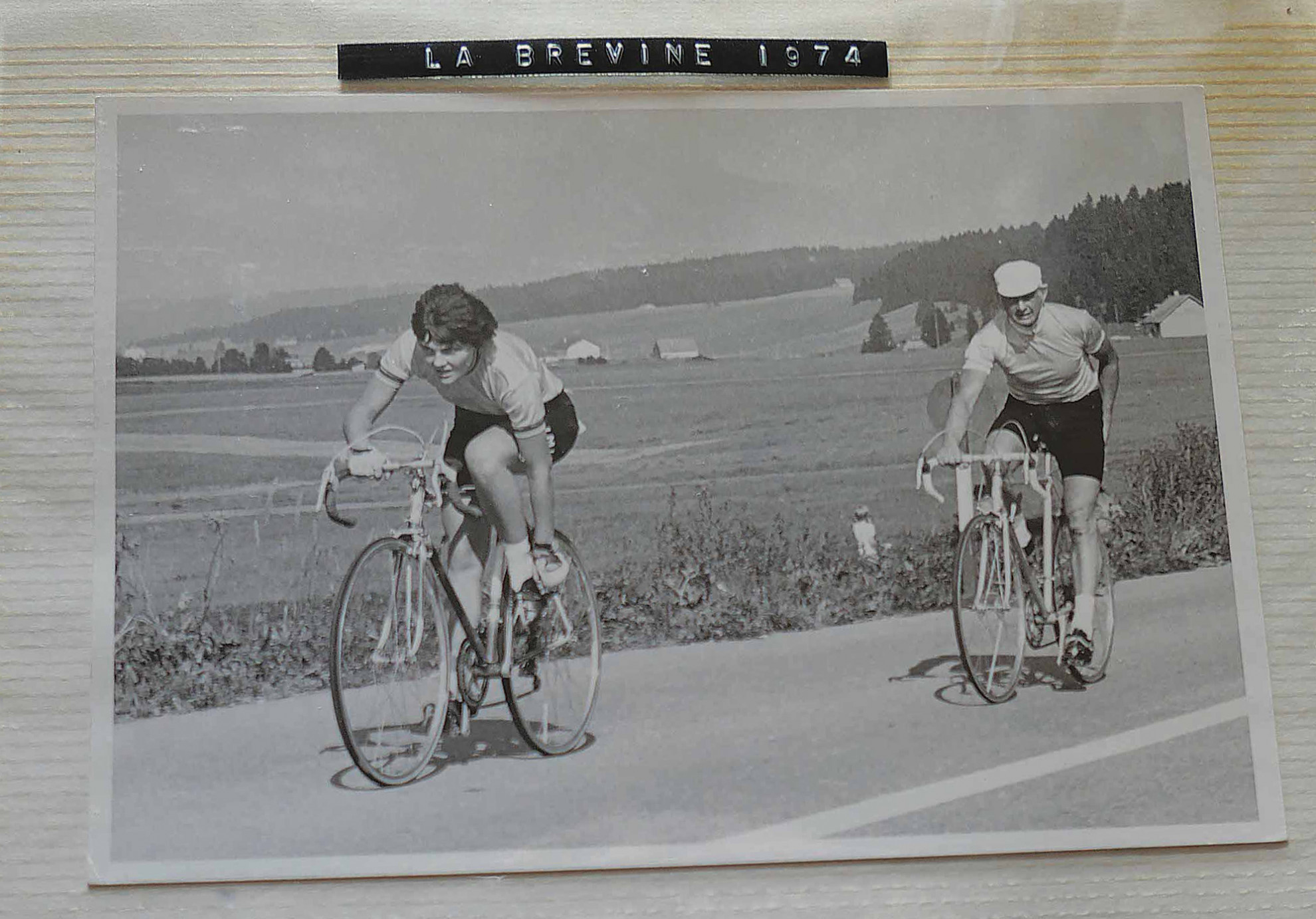

© Cosette Québatte

La Brévine, 1974

Un tutt’uno

Anche se oggi in sella non ci sale più, pensandoci su, con gli occhi che ridono, Cosette ammette che per lei «un giorno senza la bicicletta era un giorno perso», tanto che anche nella stagione fredda non se ne staccava. «Mi piaceva occuparmi della mia bici, della sua manutenzione. La smontavo in inverno per rifare tutta la meccanica… Eravamo un tutt’uno, di lei volevo sapere tutto… Non so perché scelsi il ciclismo, credo sia stato per predisposizione, non scomoderei il destino. A me piaceva fare sforzo fisico, sfidare i miei limiti, vedere fin dove potessi spingermi. Non so spiegarlo il perché… Era una battaglia con me stessa».

Saluti

Il sole è ormai basso, insieme sfogliamo gli album ingialliti di quegli «anni meravigliosi», commentando le fotografie. Terminata la chiacchierata usciamo all’aria aperta. Mi fa vedere il suo bell’orto, le piante, i fiori e scattiamo qualche foto.

Ci salutiamo.

© sto

Cosette, 74 anni, nel suo amato giardino

Torno alla fermata del bus, dove un gruppo di ragazzetti ha improvvisato una partita di pallone in strada. Durante il viaggio di rientro, riascoltando il registrato, non posso non ripensare a quanto l’immaginario legato alla bici sia epico, eroico: fatto di coraggio, fiatone, limiti da superare, cervello e gambe. E fatto di storie che oggi forse faticheremmo a immaginare, capire, perché tutto, o quasi, è dato per scontato, perché un diritto acquisito.

Quella di Cosette non è stata una battaglia politica, né tantomeno di genere. Lei si chiedeva perché in Belgio, Francia, Inghilterra, Italia, Germania… le donne potessero gareggiare in bicicletta, mentre in Svizzera no. Non era logico. E quella determinazione tutta individuale ha avuto ripercussioni collettive: rompendo un muro, ha aperto una strada.