Santo Maradona

Ho visto Maradona. L’ho visto con l’aureola da santo e con in mano una limonata, con intorno la scritta ‘Ovunque proteggi’ e quella ‘Spritz a 3 euro’

Di Roberto Scarcella

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione

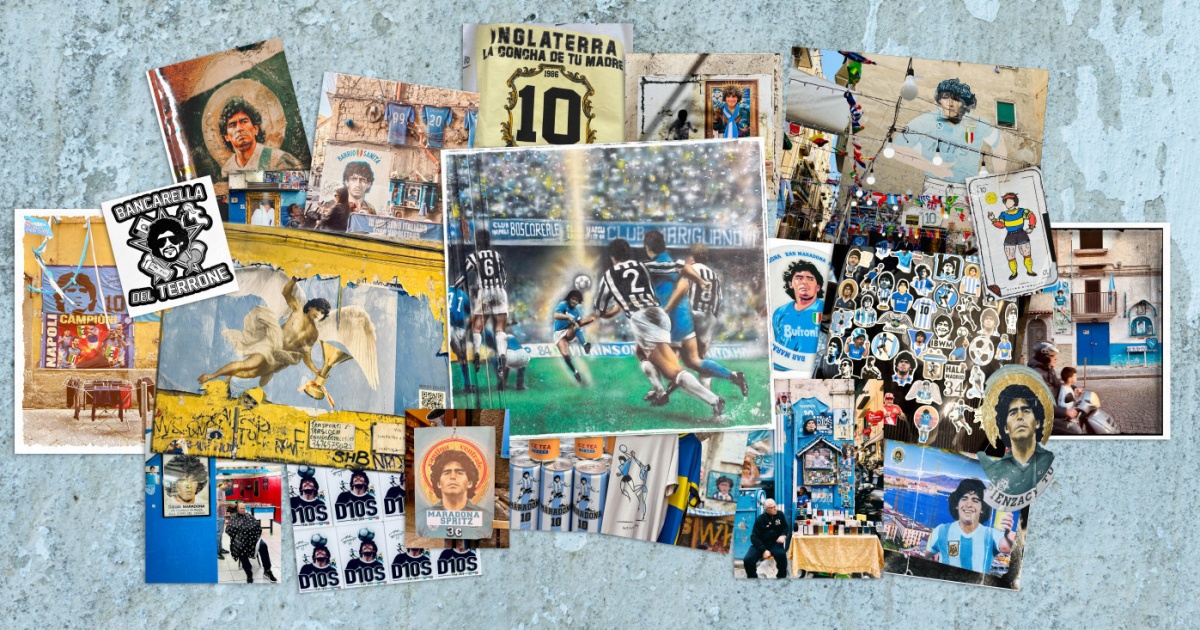

A dodici anni di distanza dall’ultima visita, Napoli è cambiata, i suoi santi sono cambiati. Laddove, allora, si trovavano ovunque simulacri popolari di Totò, Troisi e Pino Daniele, oggi a farla da padrone è l’icona di Diego Armando Maradona, patrono dei senza nome. In un meraviglioso sincretismo tutto partenopeo che si esprime fra il sacro e il profano, al calciatore argentino è stato dedicato un largo, tappa obbligata di un pellegrinaggio laico fra aureole, edicole con ceri, carte da gioco ed energy drink.

Ho visto Maradona. L’ho visto con l’aureola da santo e con in mano una limonata, con intorno la scritta “Ovunque proteggi” e quella “Spritz a 3 euro”. L’ho visto con la maglia del Napoli di ieri e di oggi, con le ali da angelo e la pizza in mano, con la divisa dell’Argentina e quella di Napoleone. L’ho visto in versione lattina (di birra, di tè, di energy drink), carta da gioco, magnete e carretto dei popcorn. Impossibile girare per il centro cittadino e non incrociare il suo sguardo.

Santi vecchi e nuovi

L’ultima volta che visitai Napoli, una dozzina di anni fa, non era così. Certo, tra i presepi di San Gregorio Armeno era una delle figure più riprodotte e ricercate, maglie e sciarpe con su scritto Maradona abbondavano e bastava pronunciare il suo nome per farsi voler bene. Eppure era ancora la città di Totò e San Gennaro, di Massimo Troisi e Pino Daniele, ora tutti relegati a ruoli secondari, a mo’ di paggi e paggetti, come in quegli affollati affreschi di un tempo con il santo patrono al centro e tutti gli altri, via via sempre più piccoli, a fare da contorno; o nella copertina di Sgt. Pepper, dove Marx, Einstein, Oscar Wilde e Marlene Dietrich fanno da sfondo ai Beatles.

Visivamente il mito di Totò (morto nel 1967) sopravvive soprattutto nel Rione Sanità, dove ancora si può vedere – in pessime condizioni – la sua casa natale; Troisi (morto nel 1994) fa capolino qua e là, sempre disegnato male, sempre in compagnia di qualcun altro, come se il suo volto fosse rimasto inafferrabile, come se – vista la sua fragilità – non si potesse mai lasciare davvero solo. La figura di Pino Daniele (morto nel 2015), un napoletano schivo, è invece centellinata e trattata con cura, come qualcosa che se maneggiato troppo si può rompere e corrompere, in un luogo che sembra non avere cura di nulla, tantomeno di sé stesso, oltre che di Maradona, diventato buono per vendere qualsiasi cosa, dagli accendini all’anima della città.

© Keystone

“Signori si nasce e pure lui lo nacque”

L’altra faccia che fa più spesso capolino da muri e magliette non è quella di San Gennaro (morto nel 305) – il cui ritratto più celebre, firmato dal controverso artista Jorit, sta su un muro all’angolo tra via Duomo, Spaccanapoli e Forcella – ma quella dell’astro nascente del rap Geolier (vivente). Prima quegli spazi erano occupati da Eduardo e Peppino De Filippo, Mario Merola, Nino D’Angelo…

© R. S.

Collezionabile

L’attesa come modo di essere

A cambiare lo scenario sono stati la morte di Maradona, datata 25 novembre 2020, e il terzo Scudetto del Napoli, arrivato nemmeno tre anni dopo, il 4 maggio 2023. Due eventi relativamente vicini se pensiamo a una città millenaria come Napoli che ha fatto dell’eterna attesa (di un salvatore, di un’eruzione, di una rivincita sportiva e non, di un caffè fatto con la cuccuma che risale lentamente, del sangue che si scioglie, di un futuro migliore di cui nessuno però ha davvero fretta) un modo di essere. Ecco, in quei due anni e mezzo passati tra la scomparsa di Maradona e il primo campionato di calcio vinto senza di lui in campo c’è stata l’elaborazione del lutto e l’elevazione del mito da terreno a ultraterreno, come se la morte lo avesse fatto beato e lo Scudetto – arrivato, nessuno ha dubbi, anche con la sua intercessione dall’alto – proclamato santo. Che poi la sacralità di Maradona sia celebrata in modo che più profano e chiassoso non si potrebbe, non stupisce più di tanto chi ha gironzolato per Napoli e i suoi vicoli, dove l’esibizione della morte è pane quotidiano e sorgono ovunque altarini pieni di foto dei cari estinti, talvolta addirittura a grandezza naturale. Per non parlare delle reliquie; ogni chiesa ha le sue e non c’è limite alla decenza nell’esibizione di pezzi di santi, veri o presunti.

© R. S.

Chiosco di profumi

La moltiplicazione dei Maradona di strada (c’è anche una catena di bar che si chiama MaraD1OS e fa uno spritz blu in suo onore) non è un miracolo, ma la logica prosecuzione di questo modo carnale di convivere con lo spirituale che rende Napoli latinoamericana negli scorci, nei colori, negli odori e in tutto il resto. Da Montevideo a Medellín, da Buenos Aires a Quito, da Puebla a Salvador de Bahia, basta essere stati in uno di questi posti per vederlo magicamente ricomparire qua e là tra i vicoli e il lungomare.

© R. S.

Attratto dall’ingresso di un circolo ricreativo con un ping-pong piazzato in mezzo alla sala con dietro un barbiere che taglia i capelli a un signore che non sembrerebbe averne bisogno, chiedo permesso, entro. L’accoglienza è quella che ti aspetti, pacche sulle spalle, sorrisi, battute, una grande foto di un giovane Maradona con sotto la scritta “Un cavallo di razza alla corte del ciuccio” (vecchio soprannome della squadra ormai caduto in disuso). In fondo alla sala c’è anche una bandiera con quattro volti dell’ultimo Scudetto (e accanto l’immancabile icona di Maradona): Osimhen, Lobotka, Lozano e Kvaratskhelia. A coprire la faccia di Kvara, che a gennaio ha insistito per andare via, al Psg, c’è però una grossa X rossa: “Quello manco lo nomino più, ci ha traditi. Come Higuain”. Che, forse, pure peggio, sfiorò uno Scudetto al Napoli e poi se ne andò all’odiata Juve. Da Maradona, invece, non si sono sentiti traditi mai. Anzi. Era il giocatore più forte del mondo che aveva scelto, contro ogni evidenza, di vivere lì, di vincere lì, diventare uno di loro, in anni, come gli Ottanta in Italia – vicini eppure lontanissimi -, in cui molto più di oggi il Sud era emarginato, maltrattato, mal giudicato senza nemmeno prendersi la briga di frequentarlo o aiutarlo.

© R. S.

Una veduta di Largo Maradona, da Vico Concordia

Così sembra normale, quasi ovvio, quel pacchiano pellegrinaggio in un posto diventato nel frattempo Largo Maradona, dove si mescola gente di tutto il mondo, senti parlare mille lingue, una più di tutte, il cantilenante spagnolo d’Argentina. Arrivano e lo omaggiano tutti, i tifosi del Boca, per cui tifava, e dell’Argentinos Juniors, dove ha esordito, del Newell’s, squadra in cui giocò appena cinque gare. A vedere maglie, messaggi e adesivi lasciati intorno all’altare sotto al grande murale dei Quartieri Spagnoli (quello in cui parte della faccia di Diego è dipinta sulla persiana di una finestra che quindi deve rimanere perennemente chiusa), pare non ci sia una singola squadra argentina che non l’abbia omaggiato. È un circo, tra tifosi veri e presunti, instagrammers in cerca dello scatto perfetto e semplici curiosi. Tanto vale immergersi dentro questa processione laica eppure ultrareligiosa, a suo modo, mentre proprio nella via accanto sfila una processione vera, con tutti i crismi.

© R. S.

Sacro e profano

La domenica, passando davanti alla Basilica di Santa Chiara, sono attratto dalla voce del prete che celebra una Messa tutta sua, più in napoletano che in italiano: una cerimonia infarcita di battute, detti popolari, consigli delle nonne sul (non) giudicare vite ed errori altrui. È lui che mi spiega, senza volerlo, con la leggerezza di chi non ha paura di essere giudicato, come si fa ad essere allo stesso tempo devoti a Dio e al Pallone, in egual misura, mentre un gruppo di ragazzini sale timidamente sull’altare: “Venite, venite. Talmente so’ bbravi questi dell’Azione cattolica che hanno accettato perfino un milanista e un interista”.

Amen.