I videogiochi sono il nuovo ‘oppio del popolo’?

Che passare intere giornate davanti a un video-games non faccia bene è plausibile. Che sia una droga capace di minare uno stato, pure (a quanto pare)

Di Mariella Dal Farra

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato settimanale de laRegione

Lo scorso agosto, in Cina, l’Economic Information Daily, un giornale di proprietà dello Stato, ha pubblicato un articolo in cui si affermava che i videogiochi online sono ‘oppio per la mente’ dei giovani, che la dipendenza dal gioco sta aumentando e che è necessario che il governo imponga una regolamentazione più restrittiva in materia. Poco dopo, l’articolo è stato ritirato e poi ripubblicato senza la frase sull’oppio, ma alle dichiarazioni sono comunque seguiti i fatti: il tempo di gioco online concesso ai ragazzi e alle ragazze cinesi con meno di diciotto anni si è ridotto ulteriormente, passando dai 90 minuti nei giorni feriali e tre ore nei festivi imposti nel 2019 ai draconiani zero minuti nei feriali e un’ora nei festivi del 2021. Ma dietro a questa decisione si celano motivazioni sociali e culturali che affondano nella storia della grande potenza asiatica.

Il taglio del tempo di gioco concesso ai giovani cinesi dallo Stato giunto la scorsa estate ha avuto, naturalmente, una ricaduta immediata sull’industria del gaming: nel mese di settembre, Tencent e Netease, due delle più grandi società cinesi in ambito tecnologico e “video-ludico”, hanno perso circa il 10% del loro valore azionario. In un recente approfondimento su Xi Jinping, l’Economist afferma che l’attuale presidente della Repubblica Popolare Cinese verrà ricordato per “la sua guerra contro gli eccessi del capitalismo. (…) Le aziende devono fare attenzione alle linee-guida dettate dallo Stato. Il partito deve permeare ogni ambito della vita nazionale. (…) Gli scambi commerciali con cripto valuta sono stati banditi, così come, più o meno, le scuole private. E poiché giocare online fa male ai bambini, questa attività dev’essere strettamente razionata” (“China’s new reality is rife with danger”, The Economist, 2/10/2021). Le incursioni statali nell’economia cinese, con particolare riferimento al settore tecnologico, hanno distrutto finora qualcosa come due trilioni di dollari di guadagno (Ibidem).

Xi Jinping, politico e militare cinese, dal 2013 è presidente della Repubblica Popolare Cinese (RPC).

L’origine delle guerre ‘allo sballo’

Evidentemente, nella mente di Xi Jinping e del suo governo, la posta in gioco è talmente alta da decidere che valga la pena sacrificarle, oltre a una quota consistente della libertà individuale dei propri concittadini – una remora dalla quale il governo cinese, così come molti altri, non si è mai lasciato scoraggiare – anche quantità ingenti di denaro. Difficile da comprendere, per un occidentale, ma forse un indizio ce lo fornisce proprio quel riferimento all’“oppio” , successivamente ‘rimosso’, che sembra proprio un “ritorno del rimosso”, ovvero il ripresentarsi involontario di un antico e doloroso ricordo ancora attivo nell’inconscio (in questo caso collettivo) del Paese. Perché forse anche i popoli, così come le singole persone, se subiscono un trauma e non riescono a elaborarlo, ne restano condizionati, ritrovandosi talvolta ad agire contro il proprio interesse.

Le “guerre dell’oppio” furono due e vennero combattute a metà dell’Ottocento (1839-42, la prima; 1856-60, la seconda) fra la Cina e la Gran Bretagna (coadiuvata nella seconda dalla Francia). Le motivazioni furono in entrambi i casi di natura commerciale: in quel periodo la Cina esportava i propri prodotti (porcellana, seta e tè) in grande quantità, esigendo peraltro esclusivamente pagamenti in argento, mentre l’importazione dall’occidente era di molto inferiore. Per riequilibrare la bilancia a proprio favore, la Compagnia Britannica delle Indie Orientali espanse la coltivazione dell’oppio nei suoi territori bengalesi e iniziò a trasportare la droga in Cina per venderla agli spacciatori locali. Il consumo a scopo “ricreativo” era illegale in tutto il Paese per editto diretto del Celeste Imperatore, che si era pronunciato al riguardo nel 1729, 1799, 1814 e, per maggior chiarezza, pure nel 1831. Ciononostante, la spregiudicata condotta dei mercanti inglesi determinò un aumento vertiginoso del consumo della droga: se nel 1787 la Compagnia inviava in Cina 4’000 casse d’oppio (pari ciascuna a 77 kg) all’anno, nel 1833 le casse erano diventate 30mila, con intuibili conseguenze sulla salute psicofisica della popolazione e sull’economia del Paese.

Lo scontro Europa-Cina

La tensione crebbe fino a divenire insostenibile: l’imperatore incaricò l’Alto Commissario Lin Tse-hsu di porre fine all’iniquo commercio, e lui si mise all’opera con straordinaria energia. Per prima cosa pubblicò (anche se non la spedì) una lettera alla Regina Vittoria, nella quale sostanzialmente le chiedeva di richiamare in patria i drug dealers britannici; poi passò ai fatti e sequestrò tutto l’oppio che riuscì a trovare nella provincia di Canton, distruggendo, con perizia tecnica non banale, qualcosa come 20mila casse (più di mille tonnellate) di droga. Fu l’atto ufficiale di apertura delle ostilità, ma le forze in campo erano troppo impari. La Cina capitolò rapidamente all’impatto con la marina militare britannica, nettamente più avanzata sotto il profilo tecnologico. L’Imperatore fu costretto ad accettare il primo di quei “trattati ineguali” (T. di Nanchino, 1842) che gradualmente esautorarono il Paese della propria sovranità, imponendo la supremazia economica, e quindi anche politica, degli Stati occidentali. La seconda guerra dell’oppio seguì all’incirca lo stesso, triste copione, e si concluse con il Trattato di Tientsin (1858) che costringeva la Cina a risarcire le spese del conflitto, aprire altri dieci porti al commercio con l’Europa, consentire a mercanti e missionari di viaggiare sul territorio e, appunto, legalizzare la vendita dell’oppio. Il Regno Unito si assicurò condizioni economiche unilateralmente vantaggiose, ma Francia, Germania, Russia e Giappone seguirono presto il suo esempio, attuando quello che nella retorica maoista venne poi chiamato “il secolo dell’umiliazione” cinese (1840-1950 circa).

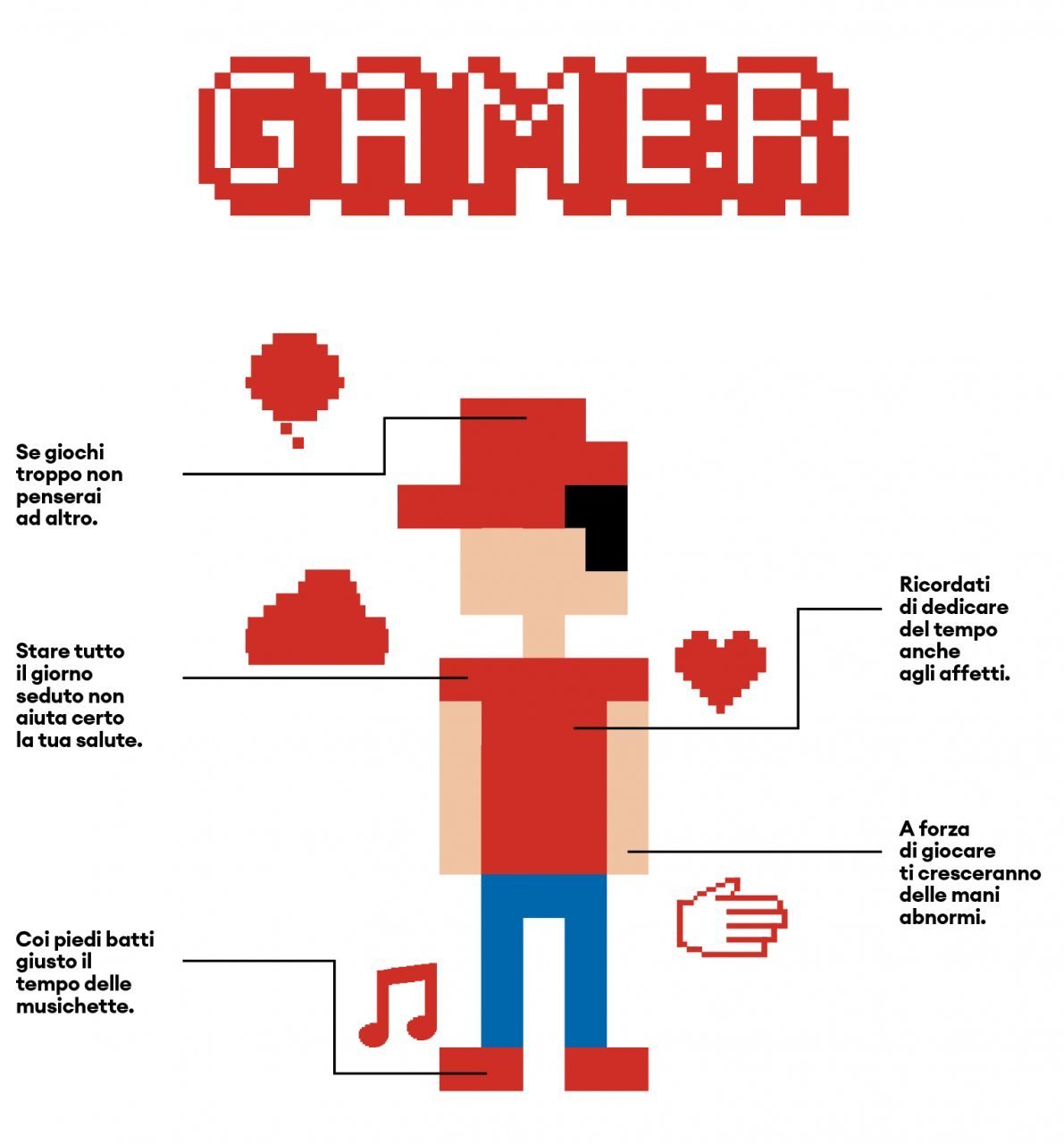

Si fa per scherzare, naturalmente (anche se…).

Moralità e disturbi mentali

Ora, che tutto questo centri con l’attuale accanimento di Xi Jinping contro i video-games è certo opinabile, ma risulta nondimeno interessante notare come, in una nota visionata dal South China Morning Post lo scorso settembre, lo Stato raccomandi all’industria del gaming di promuovere, attraverso il carattere dei suoi personaggi, “un sistema di valori corretto e rispettoso della tradizione e della cultura cinese”. In particolare, giochi di “dubbia moralità” – o che contengano forme di revisionismo storico, o che appaiano “più giapponesi che cinesi” – non saranno approvati dal governo (Josh Ye, “New video game approvals dry up in China as internal memo shows that developers now have many red lines to avoid”, South China Morning Post, 29.9.21). La grande preoccupazione che trapela da questo ulteriore giro di vite è che i videogame online siano la nuova “droga” che l’Occidente diffonde proditoriamente nel Paese per fiaccarlo e impossessarsene. Ma è davvero così pericoloso giocare su internet? Attualmente, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) non contempla una patologia caratterizzata specificamente da questo tipo di condotta, sebbene il “Disturbo da gioco su internet” sia inserito fra le “Condizioni che necessitano di ulteriori studi”. In Corea del Sud e in Cina è invece già classificato come una forma di dipendenza e viene trattato con specifici programmi terapeutici. Le ricerche svolte finora sottolineano l’importanza di distinguere fra passione e patologia, laddove la linea di separazione è come sempre rappresentata dalla differenza fra desiderio e bisogno: se smettere di giocare su internet diventa difficile; se “l’astinenza” determina tristezza, ansia, irritabilità; se farlo è più importante che uscire con gli amici, stare con il/la fidanzato/a o studiare… Ecco allora è possibile che giocare online sia diventato un problema. Secondo uno studio condotto nel 2017 (Przybylski et al. 2017. “Internet Gaming Disorder: Investigating the Clinical Relevance of a New Phenomenon”, American Journal of Psychiatry), il “Disturbo” così definito potrebbe interessare una percentuale della popolazione compresa fra lo 0,3 e l’1%: non esattamente un’epidemia, sebbene il dato non sia da sottovalutare. Ma se anche si trattasse di una dipendenza, siamo certi che proibire il gioco ai ragazzi sia il metodo giusto per prevenirla?

All’origine del problema: noi e i nostri comportamenti

Partendo dal presupposto che sia doveroso da parte dei governi vietare sostanze e condotte nocive alla salute delle persone, dobbiamo anche constatare come il gioco, nelle sue diverse declinazioni, non rientri automaticamente fra queste, così come, per fare altri esempi, lo shopping e l’attività erotica. Questi ambiti d’azione sono parte della nostra quotidianità e hanno una valenza costruttiva; l’eventualità che assumano la forma di una dipendenza psicologica non è imputabile all’attività in sé, bensì a caratteristiche che sono insite nell’individuo, alla sua storia, alla contingenza che sta attraversando e a diversi altri fattori. Una prevenzione efficace non si focalizza dunque sulla “cosa” ma sulla persona, allo scopo di evitare che si creino in lei quelle condizioni (apprendimenti disfunzionali, traumi, difficoltà d’integrazione ecc.) che spesso preludono allo sviluppo di un disturbo da dipendenza (in inglese addiction).

MONDI PARALLELI

I videogiochi online che risultano più frequentemente associati a un comportamento di addiction sono i MOBAs (Multiplayer Online Battle Arena, in italiano ‘Arena di battaglia multigiocatore online’) e i MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, “Gioco di ruolo multigiocatore in rete di massa”). I primi (come League of Legends e Warcraft) sono giochi di “azione strategica in tempo reale”: a partire da una mappa predefinita, due squadre di giocatori, entrambe arroccate nel proprio Quartier Generale, cercano di conquistare le basi dell’avversario; i secondi (Final Fantasy, Gloria Victis) sono invece giochi di ruolo, tipicamente di ambientazione fantasy, che possono coinvolgere moltissimi giocatori contemporaneamente fino a creare delle comunità online spesso organizzate in clan o gilde. L’immersività dell’esperienza, che può andare avanti per mesi, addirittura anni, e il senso di appartenenza che ne scaturisce danno probabilmente conto del perché siano proprio questi tipi di giochi a correlare più spesso con la dipendenza psicologica.

IL DILEMMA

Gli Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti d’America (Proceedings of the National Academy of Sciences), una prestigiosa rivista scientifica, riassume così il dibattito in corso: “Aggiungere i videogiochi alla lista delle dipendenze comportamentali già riconosciute potrebbe aiutare milioni di persone in difficoltà. Potrebbe anche patologizzare un comportamento normale e creare un nuovo stigma”.