Paesi Baschi. O ruvida ʻpatria’…

Il posto che stavo cercando si chiama Larrabetzu. Ma non stavo cercando Larrabetzu. Anzi, appena tre giorni prima non sapevo nemmeno che esistesse…

Di Roberto Scarcella

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato del sabato a laRegione.

Tre giorni prima stavo lasciando l’auto in un parcheggio interrato di un brutto palazzo qualsiasi di Andorra. Che lì per lì non c’entra, con Larrabetzu e tutto il resto. Ma, con il senno di poi, un po’ c’entra. Eccome se c’entra. Andorra è solo la prima tappa di un viaggio che ha come destinazione finale i Paesi Baschi: Bilbao, Guernica e poi la costa fino a San Sebastian, anzi Donostia, come dicono loro, in euskera. E io. E pure voi, se volete ingraziarvi i locali con il minimo sforzo.

È la terza volta che mi ritrovo da queste parti. La prima non fa molto testo: un furgone riadattato diretto a Finisterre, dove l’Europa cede il passo all’Atlantico, e sei ventenni. Quattro dei quali pensavano che Guggenheim fosse il nome di un giocatore straniero dell’Athletic Bilbao. Sbagliando due volte: sul primo errore soprassediamo, il secondo è che l’Athletic è l’unica squadra al mondo di un certo rango (otto campionati e 23 coppe nazionali, mai retrocessi in serie B) a schierare solo calciatori della sua area geografica. O meglio, del suo Paese. Niente stranieri, dunque. Ma nemmeno spagnoli di altre regioni. Sempre e solo baschi. Anche francesi, ovviamente. Stranieri? Per la lega calcio spagnola, casomai. Non per loro.

Il secondo viaggio, di pochi giorni, era per annusare un po’ meglio quel pezzo di Spagna che Spagna non era. Non è. E, probabilmente, mai sarà. Prima impressione di quando arrivi, moltiplicata per mille quando te ne vai. Questa volta sono venuto per capire più a fondo un posto che mi ha fatto capire meglio mille altri luoghi e spazi, perlopiù impercettibili. Quella distanza che ci divide dagli altri e proviamo a colmare ogni giorno, entrando e uscendo continuamente da noi stessi, talmente continuamente che non ci facciamo nemmeno più caso. Quella distanza ha un nome: relazioni umane.

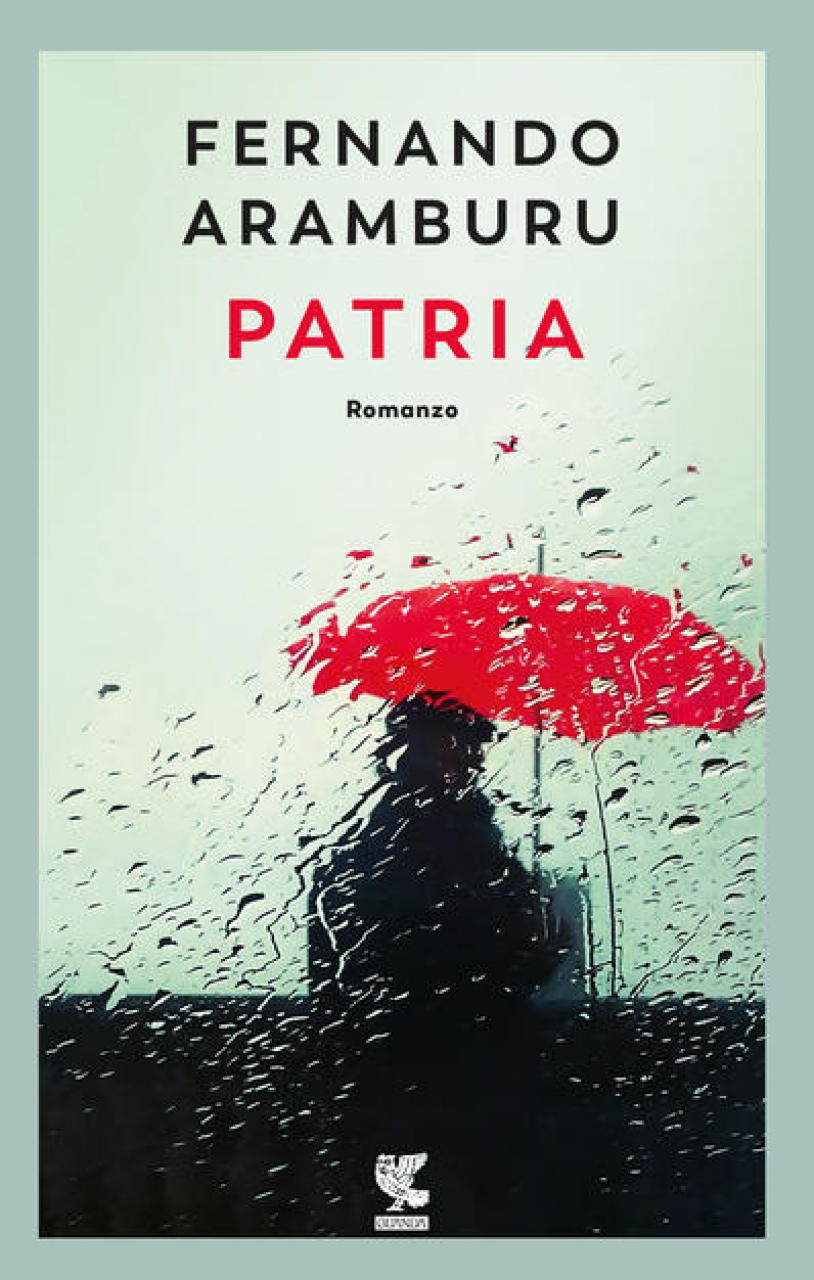

Qui, in un paesino non meglio identificato dei Paesi Baschi, è ambientato Patria, il pluripremiato romanzo di Fernando Aramburu che ho iniziato pensando di leggere un libro solo un po’ migliore degli altri e poi finito in fretta, nonostante la mole, dopo essermi ritrovato a ridere, piangere, annuire, scuotere la testa e – soprattutto – fare i conti con me stesso. Un corpo a corpo, oserei dire, non fosse che da sempre associamo il nostro profondo, le nostre emozioni, ad altro: cuore i romantici, anima i religiosi, nervi e cervello i pragmatici.

Vizi e virtù

Sia chiaro, Patria non è un manuale di introspezione psicologica, anzi. È uno splendido romanzo che parla di due famiglie che vivevano quasi in simbiosi separate a un certo punto dall’Eta: da una parte un padre che non vuole sottostare ai ricatti dei terroristi-indipendentisti, dall’altra un figlio che si arruola nella lotta armata. Che detta così è come dire che La Divina Commedia parla di un tizio che fa un giro all’Inferno e poi uno in Paradiso o che Guerra e Pace, come diceva Woody Allen, parlava della Russia. Dentro c’è molto di più. Due madri, due padri e una manciata di figli che sono tutti noi: amano, detestano, tradiscono, sorprendono, nel bene e nel male, perdonano o se la legano al dito, per un po’ o per sempre. E vivono mille vite in una. Oppure nessuna. Gente tutta d’un pezzo che si scopre trasformista. E gente che imbocca una strada e da lì va dritta al camposanto. O in carcere. O dentro a un matrimonio in cui non crede.

In Patria ci sono vizi, virtù e debolezze che l’uomo racconta da prima ancora che sapesse scriverle da qualche parte. Patria è l’Iliade, è l’Eneide, sono i Promessi Sposi. Ma aggiornati ai tempi nostri: ci sono le cliniche per la fertilità, il tabù dell’omosessualità, le gare di ciclismo, le badanti e la televisione. C’è la guerra fatta come si fa oggi nelle città europee come le conosciamo noi oggi, a suon di attentati: non con le baionette in trincea, né con le alabarde sotto una torre medievale. Patria, poi la finisco, ti costringe a guardarti in faccia, e dentro, anche se non hai mai visto da vicino né l’Eta, né una clinica per la fertilità.

Che ti fotografi?

E quindi, Paesi Baschi. E quindi, Larrabetzu. E quindi: Ezkurdia-Aranguren/Elezkano II-Aretxabaleta. Sono cognomi, ma per quanto ne sapevo avrebbero potuto voler dire qualsiasi cosa. Non c’è un appiglio, in basco. I linguisti la definiscono una lingua pre-indoeuropea. E con questo spieghi già metà del loro essere una cosa a parte. L’indoeuropeo è quel ceppo da cui sono nate lingue che oggi, a leggerle, non è che si somiglino molto. Ma qualcosa, o molto, in comune lo hanno. Per dire, sono indoeuropee l’italiano, l’armeno, l’islandese e il persiano. E la lingua spagnola ha più in comune con quella curda che con l’euskera. Poi quando vedi, in giro per Bilbao, bandiere appese alle finestre con scritto “Non è Spagna, non è Francia, questa è Euskal Herria”, forse tutti i torti non ce l’hanno. Al netto ovviamente delle bombe, dell’orrore, del dolore provocato dall’Eta.

Ezkurdia-Aranguren/Elezkano II-Aretxabaleta mi costeranno 25 euro, tra i soldi meglio spesi del viaggio. Sono due coppie di giocatori di pelota basca. Si esibiscono nella cattedrale laica del paese, a due passi dalla chiesa, il fronton di Larrabetzu, un villaggio di 1’500 abitanti su una collina dietro a Bilbao. È estate, ma pioviggina. Non sono nemmeno le otto di sera, ma ci vuole la felpa. Per me è il villaggio di Patria: cioè, so che non lo è, perché nel libro siamo più vicini a Donostia. Ma potrebbe esserlo, e tanto basta. Il numero di muri imbrattati da scritte a favore della causa indipendentista è molto superiore rispetto a Bilbao, dove già i palazzi sono pieni. E le tante scritte frettolose, sporche, fanno molto più Brigate Rosse che Banksy.

A Larrabetzu tutti si conoscono e tutti ti guardano. Scattare una foto a una casa con più bandiere delle altre può esporre a qualche rischio, dicono. Il caso vuole che la proprietaria stia uscendo di casa proprio in quel momento lì. “Sta fotografando il mio balcone?”. Inutile mentire. “Sì”. “Me alegro”. Sorride, chiede da dove veniamo. E io chiedo dov’è, cos’è il fronton. È un palazzetto dello sport creato ad hoc per la pelota basca, con un muro più lungo, quanto il palazzetto stesso, o poco meno, e uno molto più corto. Sull’altro lato lungo, la gradinata. Quasi piena.

A caccia di ‘souvenir’

Il fronton, insieme alla chiesa, è l’unica costruzione di Larrabetzu che non si può non vedere. In uno dei due bar del centro giocano a carte, come in Patria, nell’altro pure. Entrare ti fa sentire più fuori posto qui che a Medellín oppure a Bangkok, dove sei straniero, sì, ma in molti ti ignorano. Qui si girano tutti. Ed eccomi dentro il libro, il circolo locale, le finestre socchiuse da dove tutti vedono e sentono tutto. Chiedo una birra e l’oste domanda di dove sono. Finisco la birra e mi fa segno come per dire “un’altra?”. Indico il poster che pubblicizza la partita e chiedo se posso portarlo via: è austero, è solenne. Insomma, è basco. Vorrei portarlo a casa. Lui, con un cenno della testa, riesce a comunicare due cose: “Ok, prendilo” e “cosa te ne farai mai”. L’atmosfera intorno non è ostile. È solo alterata da un corpo estraneo. Come se ci fosse un prima e un dopo il mio ingresso. E anche lì ripenso alle case, ai bar, ai negozi di Patria, a come tutto cambiava a seconda di chi entrava e chi usciva. Pago la birra e mi fa segno come dire “aspetta” , torna dal retro e mi porge un elastico: “Così non lo rovini, il poster”.

Sono solo ruvidi, forse. Non potrebbe essere altrimenti. Lo dice la storia, la lingua. Te lo dice, chiaramente, anche Larrabetzu. Dopo la partita, la caccia a un tavolo di un ristorante sarà più complicata di quella al poster. Pieno. Pieno. Pieno. Con i tavoli vuoti, però. Scortesi? Diretti? Semplicemente baschi? Chi lo sa?

In mezzo all’elastico, che si romperà subito, e ai no dei ristoratori c’è la scoperta di uno sport spettacolare, divertente, facile da seguire (buttano la palla a turno contro il muro, chi non ci riesce regala un punto all’avversario). Faticoso per chi lo fa. Con i bambini sugli spalti che imitano, a iniziare dalla divisa, eroi che fuori dai Paesi Baschi sono attori di un canovaccio quasi incomprensibile.

Bombe senza età

Esci e non puoi non pensare a Euskal Herria come a un enorme fronton, ben delimitato come il campo della pelota, in cui si gioca a modo loro. Certo, ai tempi della guerra civile e di Franco, non era così. Furono costretti, come i catalani, a tacere le loro origini, la loro storia, in nome di un’unità nazionale che aveva un altro nome: dittatura. Oggi che è tutto finito, l’era del pugno duro di Franco e quella delle bombe degli etarras, si fanno i conti con due fallimenti, uno subìto e l’altro cercato. È in questo interstizio tra l’orgoglio di un popolo sottomesso in modo così brutale e la vergogna di una battaglia portata troppo in là, talvolta contro il proprio stesso popolo, che va ricercato lo spirito dei baschi, quello di Patria e anche le nostre tribolazioni: stretti fra i torti subiti e quelli fatti. Tra limiti esterni e autoimposti. Reali e immaginari.

I Paesi Baschi ti costringono, se vuoi capirli, esattamente come le parole di Aramburu, a camminare in equilibrio su quel filo sottile che può sembrare un’autostrada – se sai come si fa – ma che basta un attimo e ti può far cadere da una parte o dall’altra. Quale? Poco importa: ti fai male comunque. Travolgendo chi hai intorno. Vedi su un palazzo sventolare un’ikurriña, la bandiera bianca rossa e verde del Paese che non c’è, e ti viene da tifare per loro. Ne vedi venti, tutte assieme, e ti chiedi se non stiano esagerando. Vedi un murale colorato con le loro rivendicazioni e ti sposti dalla loro parte, ne vedi uno minaccioso e fai un passo nell’altra direzione, ricordandoti di quegli inquietanti uomini incappucciati che apparivano in tv per rivendicare la propria terra e il sangue altrui. Eppure è lo stesso popolo inerme annientato a Guernica, oggi malinconico monumento a se stessa con un museo che raccoglie le interviste degli scampati alla strage. Li vedi, loro: vecchi, vecchissimi. E fieri: la centenaria elegante e imbellettata e il contadino con addosso abiti che sembrano usciti dai filmati in bianco e nero. Hanno vissuto e visto passare tre quarti di secolo, dopo, ma quel bombardamento del 1937 li fa ancora tremare. E giù lacrimoni.

Luoghi/Non-luoghi

Prima di Guernica c’è Bilbao e prima di Bilbao ci sono quelle tre frontiere invisibili eppure così evidenti che dividono Spagna e Paesi Baschi: quella linguistica, quella cromatica e quella degli autovelox. Cambia la segnaletica, che diventa bilingue e si riempie di X e di K, cambia il paesaggio, con la terra dell’Aragona e il timido verde della Navarra che lasciano spazio al verde brillante dei boschi di Euskal Herria. E autovelox ovunque, ogni 500 metri, ogni cento, ogni cinquanta, ciascuno preceduto dal suo cartello. Snervante: roba che farebbero prima a mettere un cartello dove non ci sono. Perfino un tachimetro può ricordarti che qui è un po’ meno Spagna. Che sei in un luogo, ma non ci sei. E che anche noi, come i personaggi di Patria, come i Paesi Baschi, abbiamo confini labili, mai certi, non sempre segnalati da una riga tracciata grossa così o da un doganiere. Troppo comodo. Anche noi possiamo essere, siamo, più cose allo stesso tempo. Il vero dilemma è imparare a tenerle insieme. Farle coesistere.

E Andorra? Cosa c’entrava? Andorra – a seconda di come la guardi – è un piccolo Stato o un enorme centro commerciale e finanziario, dove all’ufficio del turismo ti mandano a fare shopping o a vedere una scritta triste su un ponte triste stretto tra uffici e negozi. Un non-luogo dove la benzina costa poco, gli alcolici e le sigarette la metà che Oltrefrontiera, e dove ti venderebbero in saldo anche l’anima, se solo potessero. Se non l’hanno già fatto. Un posto dove nessuno avrebbe mai potuto scrivere Patria.