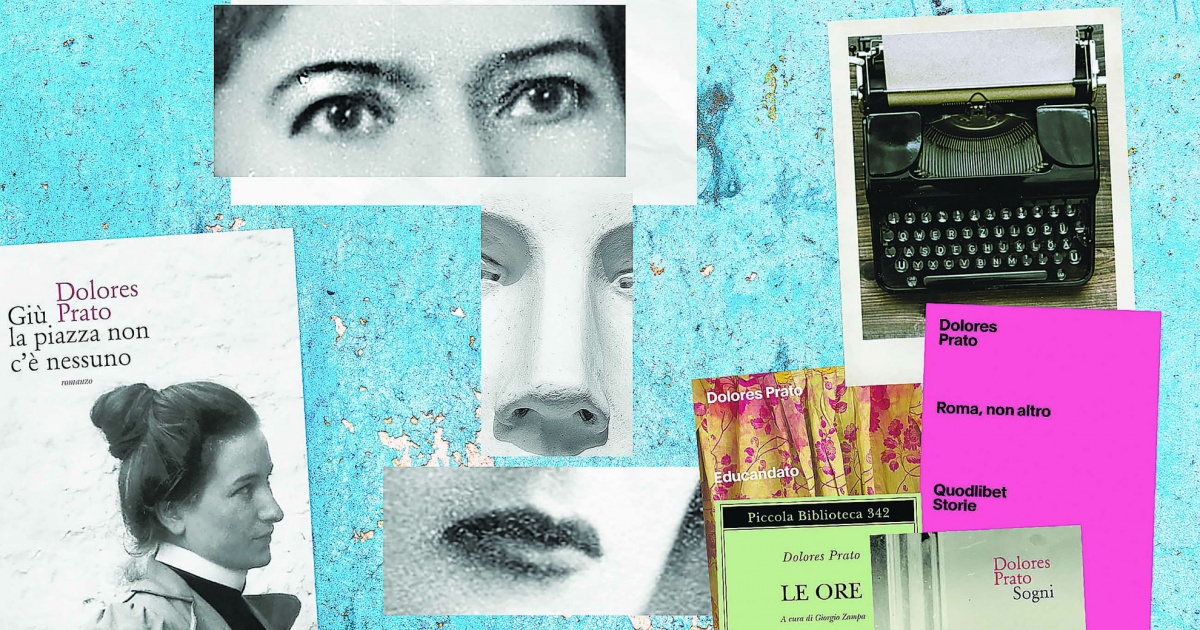

Dolores Prato, vivere dentro le parole

La sua esistenza, sin dalla nascita (rifiutata dalla madre e di padre ignoto), fu segnata dall’assenza e dalla solitudine. Di questo scrisse

Di Marco Stracquadaini

Pubblichiamo un contributo apparso su Ticino7, allegato a laRegione

Nata il 12 aprile 1892 ad Anzio e morta il 13 luglio 1983, la scrittrice e poetessa italiana dopo alcuni anni di insegnamento, a causa delle leggi razziali, fu costretta a smettere e iniziò a collaborare con alcune testate e a dare lezioni private. La sua esistenza, sin dalla nascita (rifiutata dalla madre e di padre ignoto), fu segnata dall’assenza e dalla solitudine. Di questo scrisse.

“Io fui sepolta nel terremotato ventre di mia madre – scrive Dolores Prato -, di lì trapiantata in agro romano, messa a dimora a Treja nella Casa del Beneficio dove continuò l’inconscia mia crescita”. Nella Casa del Beneficio vivevano i due zii che l’hanno adottata al rifiuto della madre. Zio sacerdote della provincia di Ferrara e zia dalla stessa origine, sorella del sacerdote. Madrina del convento-collegio nativa di Lugo di Romagna e quanto al resto, alle parole che giravano per il convento, un italiano toscaneggiante e ulteriormente depurato. Queste fino ai suoi diciott’anni sono le origini delle parole che ascolta Dolores Prato. Alle quali vanno aggiunte certo quelle di Treja, che entrano in casa attraverso le domestiche. Poi ci fu Roma e la dubbia possibilità che un lessico o il midollo di una lingua possa ancora costruirsi dopo i vent’anni.

Le svolte e i salti, i ponti gettati da un periodo all’altro cambiando il punto con una virgola, la grande libertà di una lingua che si inventa a ogni passo, per aderire alle cose, questo ce lo mise tutto lei. Quanto ancora alle due figure essenziali di quei primi anni, che sono alla base di tutta la sua scrittura, così le delinea in due delle tante immagini-ritratto che percorrono Giù la piazza non c’è nessuno: “Lei, immersa nella lettura, qualche volta mi pareva non esistere, la vedevo piatta come una tappezzeria, come una stampa…”. E l’amatissimo zio prete, Zizì: “Il sorriso in lui fagocitava tutto, l’amore, il dolore, il ricordo, la nostalgia”.

Rievocazioni

Si può dire che Dolores Prato nasca scrittrice nel 1987, con la prima pubblicazione Scheiwiller de Le ore? Siamo già a quattro anni dopo la morte, ma Le ore – rievocazione degli anni del collegio, dal 1905 al ’12 – ribadiscono la rivelazione del grande romanzo precedente, che Giorgio Zampa chiama più opportunamente, malgrado la mole (700 pagine), “racconto autobiografico”. Facciamo un passo indietro a tre anni prima della morte: esce da Einaudi l’edizione ridottissima e molto manipolata di Giù la piazza non c’è nessuno. Ancora indietro, di vent’anni, e siamo ai primi due libri pubblicati, a spese dell’autrice: Le campane di Sangiocondo (1963) e Scottature (1967). Siamo ancora lontani dalla rivelazione pubblica di Giù la piazza, ma Scottature è già una scheggia staccatasi da Le ore e del tutto all’altezza delle sue cose migliori. E inoltre, se si esclude il caso molto minore di Le campane di Sangiocondo, è il solo libro propriamente compiuto, in un finale dal tratto ondeggiante e insieme repentino che le è così congeniale: “Poi, non so perché, sempre meglio non sapere, egli fece a me quel che io non avevo fatto alla rosa (…): mi gualcì e mi buttò”.

Tutta la maggiore scrittura di Dolores Prato è dunque la rievocazione della sua infanzia e della sua adolescenza a Treja (mantenendo la grafia del nome che lei preferiva e usò sempre). Rievocazione iniziata nel 1973, quando ha 84 anni. In un bellissimo brano di una lettera all’amico poeta Luciano Moretti spiega perché non sarebbe tornata: “Non so se io verrò nelle Marche. Non vorrei vedere quei posti se prima non li scrivo con gli errori del tempo e della memoria, con le falsificazioni del pentimento. Se li rivedo senza averli scritti, la realtà sarà un terremoto che distrugge il mio paese. Non lo ricorderò più”.

‘Figlia della colpa’

Dolores Prato è vissuta dentro le parole. Nessuno la guardava o le si rivolgeva negli anni di Treja, tranne la zia Ernestina in una delle sue fuggevoli visite, e il suo Zizì. Tutto il suo mondo si componeva di cose e di parole. Delle cose e dei loro nomi, che erano tutt’uno. “Qualcuno potrà spiegare perché si sviluppò questa mia immedesimazione con le cose, ma dopo il suo responso ne verrà un altro che lo sormonterà correggendolo; non ne voglio sapere niente…”. Nel mondo che le si negò fin dai suoi primissimi anni, ebbe l’amore del sacerdote che chiamava zio e la freddezza della sorella di lui e di un paese intero, essendo “figlia della colpa”. Questo mondo di persone ostili o distanti e di cose amiche lasciò il posto, ai suoi 13 anni, a quello del collegio dove anche le cose si allontanarono fino a sparire. E restarono le sole parole.

Per la sua scrittura è comprensibile che si sgretoli ogni concetto di genere. Mentre scrive articoli per aiutarsi a vivere, traccia appunti, note, personalissime voci di dizionario, immagini, ricordi e ritratti di poche righe in foglietti sciolti che andranno a finire in scatole “che riempivano armadi, cassettoni, scaffali, coprivano tavoli e mensole” (Zampa).

Il contenuto di tutti è il tempo di Treja. E quando quelle scatole saranno aperte nascerà il Romanzo di Treja. Anche Giù la piazza non c’è nessuno è come una serie di schegge sovrapposte. A una scrittrice dalla lingua tanto naturale, spontanea, vicina al parlato, ma al tempo stesso esatta, brusca, tagliente, morbida e aspra al tempo stesso, poco o nulla importava di trame o strutture romanzesche. Così il libro si compone di “lasse” giustapposte, divise da uno spazio bianco. La successiva è connessa alla precedente per un’affinità di tema o per un filo invisibile. Gli accostamenti sono più che altro tonali, musicali, come possono deciderli la memoria e l’immaginazione. Qualcosa di molto simile avviene nella narrativa della più “letteraria” Lalla Romano, che ha amato la scrittura di Dolores Prato con un entusiasmo e una specie di squilibrio in lei inconsueti. Ebbe parole commosse e di stupore per il valore del libro e quasi di sdegno per l’editing e l’accoglienza giudicata insufficiente.

Ma comprese che il pesante lavoro editoriale, affidato a Natalia Ginzburg, fu da un lato voluto da ragioni superiori (l’editore) e dall’altro risultò, nonostante le apparenze o i timori, quasi innocuo ai fini del risultato: “Anch’io mi allineai con chi si scandalizzò per i tagli. Ebbene, adesso che ho confrontato il testo completo con quello decurtato, affermo con tutte le mie forze che l’intensità e l’intrinseca bellezza-verità dell’opera non venne distrutta: solo, appunto, ferita, decurtata, ma risplendeva anche così…”. Un grande libro sopporta tutti i cataclismi, come un capolavoro straniero esce ancora vivo da una maldestra traduzione.

Lo stupore suscitato da Giù la piazza non c’è nessuno durò alcuni mesi. Ci si accorse forse più lucidamente della forza della scrittura di Dolores Prato, della sua unicità e intensità, con l’edizione de Le ore grazie a Giorgio Zampa. Lo stesso Zampa appronterà per Mondadori, dieci anni dopo, l’edizione integrale di Giù la piazza.

Ai nomi di Lalla Romano e Giorgio Zampa si dovrà aggiungere almeno quello di Franco Brevini, autore della monografia L’innamorata dei nomi. L’opera autobiografica di Dolores Prato, per dire che la scrittura di quest’autrice dalla lingua oraleggiante, spontanea, anti-letteraria – definizioni sempre a rischio di fraintendimento in una tradizione elitaria com’è l’italiana – ha sconcertato e innamorato tre letterati finissimi.